Neuigkeiten

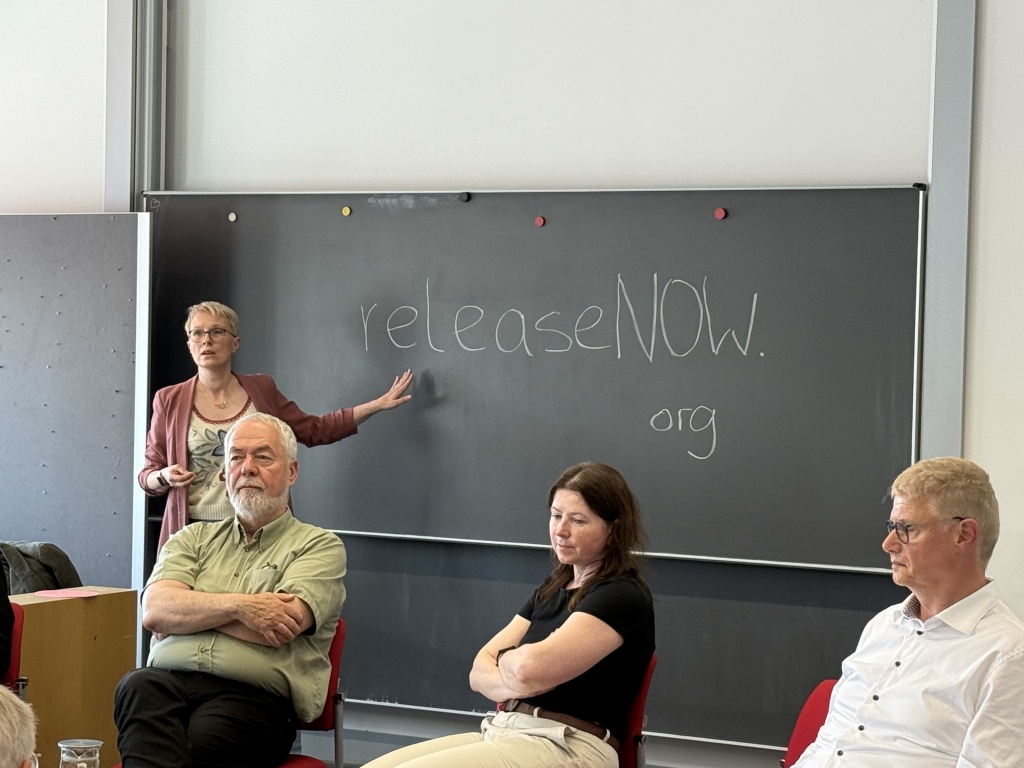

Bildungsfachtag „Bildungsräume und Meinungsfreiheit“

Der erste Bildungsfachtag der Evangelischen Landeskirche Sachsens hat am 06. Januar 2026 stattgefunden. Zum Thema „Bildungsräume und Meinungsfreiheit“ diskutierten in einem Podiumsgespräch Prof.in Dr.in Anja Besand und Prof. Dr. Simon Meier-Vieracker von der TU Dresden, Nina Gbur vom „Netzwerk Demokratie und Courage e.V.“, Landesbischof Tobias Bilz sowie Staatssekretär Wilfried Kühner, der kurzfristig den Staatsminister für Kultus Conrad Clemens vertrat.

Vor rund 240 anwesenden Personen ging es in der Diskussion um aktuelle Probleme in der Bildungslandschaft und wo es Lösungsansätze gibt. Dazu wurde geäußert, dass die Meinungsfreiheit selbst nicht in Gefahr sei. Dennoch gebe es in der Gesellschaft einen Meinungsfreiheitsdiskurs, den es zu beachten gilt.

Danach trat auch noch der Satiriker und Autor Florian Schroeder (Autor des Buches „Schluss mit der Meinungsfreiheit“) als Speaker auf. Er warf neue Perspektiven zum Thema auf und meinte, dass es immer wichtig sei auch seine eigene Meinung zu hinterfragen, um nicht in Dogmatismus abzurutschen.

Der Sächsischen Landeskirche ist das Thema der freien Bildung besonders wichtig, da sie auch Trägerin vieler Bildungseinrichtungen ist. Von diesen waren zahlreiche vor Ort – so auch die Evangelische Akademie Sachsen, damit man mit ihnen ins Gespräch kommen und sich mit ihnen über ihre Berührungspunkte mit Meinungsfreiheit unterhalten konnte. Mit diesem Tag soll die Bedeutung der Bildungseinrichtungen betont und Bewusstsein für die Schwierigkeiten in ihrer Arbeit geschaffen werden.

Im folgenden Jahr wird es am 06. Januar wieder einen Bildungsfachtag geben, dann zu einem anderen Thema, das die Bildungslandschaft bewegt.

Diese Veranstaltung wurde durchgeführt von der Evangelischen Akademie Sachsen und der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen mit der Unterstützung des Ev.-luth. Landeskirche Sachsens.

Wir freuen uns über die Freilassung von belarusischen Oppositionellen!

Am 13. Dezember gingen die Bilder von der Freilassung über 100 belarusischer Oppositioneller um die Welt. Darunter sind einige der bekanntesten Akteure der Demokratiebewegung von 2020: Maria Kolesnikowa, der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Viktor Babariko, der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki und der Anwalt Maxim Znak. Die Schwester von Maxim Znak, Iryna Kozykava, war im Frühjahr auf Einladung der Evangelischen Akademie Sachsen und der Evangelischen Hochschule (ehs) in Dresden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Buch ihres Bruders „Zekamerone“, das dieser in Haft geschrieben hatte. Außerdem wurden über mehrere Monate Bilder von ihr in der ehs ausgestellt, die sie zur Erinnerung an ihren Bruder gemalt hatte. Von Maxim Znak hatte die Familie seit vielen Monaten kein Lebenszeichen erhalten. Nun ist er frei – darüber sind wir sehr froh. Wir wünschen den Familien ein freudreiches Beisammensein nach Jahren der Trennung und den Freigelassenen eine gute Genesung nach Jahren in Haft (Maxim Znak saß mehrere Jahre in Einzelhaft), die seelisch und körperlich eine Tortur waren. Wir wissen das von Xenia Lutskina, die ebenfalls politischer Häftling in Belarus gewesen war und bei uns in Dresden darüber gesprochen hat. Beeindruckt hat uns ihre Entschlossenheit, weiter für eine demokratische Entwicklung in Belarus zu kämpfen.

Ina Rumiantseva und ihr Verein Razam e.V. setzten sich seit Jahren für die Freilassung der über 1000 politischen Gefangenen in Belarus ein. Sie hat einen bewegenden Text zu dem Buch „Unerhörte Botschaften“ der Evangelischen Akademie Sachsen beigetragen, das im November erschien. Sie können das Buch für eine Unkostenbeitrag von 10 Euro bei der Akademie erwerben, indem Sie eine kurze E-Mail an akademie@evlks.de schreiben.

Mehr über das Engagement der ehs und der Evangelischen Akademie Sachsen für die „Europas unsichtbare Gefangene“ lesen Sie hier.

Ein streitbarer Geist ist gegangen…

Am 11. Dezember 2025 ist der ehemalige Akademiedirektor Pfarrer Hermann Schleinitz gestorben. Am 16. Dezember 1962 ordiniert, führte ihn seine erste Pfarrstelle nach Reichenbach/Vogtland. 1970 wechselte er nach Dresden, wo er als Pfarrer und ab 1978 als Oberkirchenrat im Landeskirchenamt tätig war. 1986 wurde er Domprediger und Akademiedirektor in Meißen, bis er 1992 in den Ruhestand eintrat – ein kluger und streitbarer Geist blieb Hermann Schleinitz aber Zeit seines Lebens.

Wir wünschen seiner Familie Mut und Kraft in diesen Zeiten und Gottes Segen!

Verabschiedung von Akademiedirektor Stephan Bickhardt

Am 26. November 2025 wurde der Direktor der Evangelischen Akademie, Pfarrer Stephan Bickhardt, in den Ruhestand verabschiedet. Seine Dienstzeit endete am 30. November 2025.

Podium

Anlässlich der Verabschiedung fand eine Podiumsdiskussion in der Dreikönigskirche statt, die den Blick auf Polen und die osteuropäischen Länder lenkte. Der Titel lautete: »Am Beispiel Polens. Innere Freiheit, gelebte Solidarität und Gottesbeziehung«. Die Podiumsgäste waren:

DR. MAREK PRAWDA, Polnischer Diplomat und ehemaliger stellv. Außenminister der Republik Polen

MICHAEL KRETSCHMER, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

VIKTORIIA KONONENKO, künftige Konsulin im Generalkonsulat der Ukraine in Dresden

STEPHAN BICKHARDT, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen

Dr. Marek Prawda stellte fest, die europäische Geschichte sei zu lange aus einer westlichen Sicht erzählt worden. Als Botschafter in Deutschland sei ihm immer wieder die Haltung begegnet, man kenne die osteuropäischen Länder. „Aber sie kannten eine russische Erzählung und das ist nicht dasselbe.“ Er nehme derzeit eine schrittweise „Veröstlichung der Europäischen Union“ und eine Zuwendung zu den osteuropäischen und ostmitteleuropäischen Staaten wahr. „Zu oft hat man die Ereignisse von 1989 als den Zerfall eines ineffektiven Systems an der Peripherie gesehen. Damit hat man menschliche Aktivitäten zu einer Lappalie gemacht“, kritisiert Prawda, der selbst in der Solidarność aktiv war. Mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine sagte der ehemalige Vizeaußenminister der Republik Polen: „Die Lehren aus der Ukraine sind: Die Demokratie muss imstande sein, Kriege zu gewinnen. Wenn wir nicht stark genug sind, werden wir mit der Stärke und Rücksichtslosigkeit der anderen konfrontiert.“ Ferner konstatierte er: „Wir haben uns daran gewöhnt, dass liberale Demokratie das Verwalten kollektiven Glücks ist. Aber Demokratie muss liefern.“

„Es ist viel einfacher eine Gemeinschaft zu sprengen, als sie zusammen zu halten“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer. „Aber nur wenn wir als Europa gemeinsam unseren Weg gehen, wenn wir ein eigener Akteur sind, werden wir gegenüber Russland bestehen.“ Zugleich werde diese europäische Solidarität immer wieder auf die Probe gestellt – sei es in der Flüchtlingskrise oder in Bezug auf den Partner USA. Im Blick auf Zusammenhalt habe man von Angela Merkel gelernt, die wiederum von der Solidarność und ihren Erfahrungen in der Evangelischen Kirche geprägt worden sei, so Kretschmer. „Es braucht die Akademien und die Diskussion um die politische Bildung, weil das Bewusstseinsbildung ist, weil davon sehr, sehr viel für die Zukunft abhängt. Und da müssen wir uns als Gesellschaft immer wieder neu eine Meinung bilden.“

Viktoria Kononenko, die demnächst das neu eingerichtete Generalkonsulat der Ukraine in Dresden leiten wird, würdigte das Bemühen der europäischen Staatschefs für die Interessen der Ukraine: „Die Europäer sehen diese roten Linien für die Ukraine. Das Völkerrecht muss eingehalten werden!“ Sie zeigte sich erfreut über die Annäherung auf lokaler Ebene: „Seit Februar 2022 hat sich die Anzahl der Städte- und Regionalpartnerschaften verdreifacht. Und die Zahl steigt weiter.“ Aktuell lebe diese Partnerschaft vor allem vom Spendensammeln und der Hilfe für die Ukraine, aber nach dem Krieg würden die Partnerschaften die Menschen einander näherbringen. „Und dass wünsche ich mir, dass wir schneller zu dem Zeitpunkt kommen, an dem wir einander stärken können“, so Kononenko.

Der ehemalige Bürgerrechtler und Mitgründer der oppositionellen Partei „Demokratie jetzt“ Stephan Bickhardt erklärte: „Der Christ mischt sich mit seinem Glauben in die öffentlichen Angelegenheiten ein.“ Angelehnt an Martin Luther solle der äußere Mensch vom inneren Menschen getrieben sein, nämlich der Nachfolge Jesu Christi und der Hingabe zum Nächsten. Kernziel der Akademiearbeit sei: „Wir müssen einen interessanten und lebendigen Dialog zwischen Kirche, Zivilgesellschaft und Staat schaffen.“

Entpflichtung und Grußworte

Anschließend wurde Stephan Bickhardt während eines Festgottesdienstes von Oberlandeskirchenrat Burkart Pilz von seinen dienstlichen Aufgaben entpflichtet. In ihren darauffolgenden Grußworten würdigten Landesbischof Tobias Bilz, der Vorsitzende der Evangelischen Akademien in Deutschland Udo Hahn, Christian Kurzke (Evangelische Akademie Sachsen) und Dr. Ulrike Irrgang (Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen) Stephan Bickhardt für sein hartnäckiges Ringen um ein gesellschaftliches Miteinander und gegenseitigen Respekt im Dialog und sein Engagement für eine gemeinsame evangelisch-katholische Akademie.

Zukunft der Akademie

Die Aufgaben des Akademiedirektors übernimmt bis zur Neuberufung eines Akademiedirektors/einer Akademiedirektorin stellvertretend Studienleiter Christian Kurzke. Es ist erklärtes Ziel der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und des Bistums Dresden-Meißen im Laufe des Jahres 2026 die erste ökumenische Akademie eines Bistums und einer Landeskirche in Deutschland zu gründen.

Das Podium und die Grußworte können auf dem Youtube-Kanal der Evangelischen Akademie Sachsen nachgeschaut werden.

Podium: https://www.youtube.com/watch?v=Dj3rgI7acDc&t=4718s

Grußworte: https://www.youtube.com/watch?v=ajlv_xjVt4Q

Die Podiumsdiskussion wurde von SACHSEN FERNSEHEN aufgezeichnet und wird an folgenden Terminen ausgestrahlt:

Am Samstag 06.12. bei SACHSENEins und auf SACHSEN FERNSEHEN Dresden, Leipzig, Chemnitz, Lausitz um 20:30 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 9.30 Uhr.

Tagung „Wo ich wohne“

hieß es bei der Meißner Schreibwerkstatt im November im Klosterhof St. Afra Meißen. Bei winterlichen Temperaturen lag da natürlich auch die Frage nahe: Was, wenn ich gerade keine Wohnung habe?

Auch die Frage nach Heimat spielte eine wichtige Rolle – nach der eigenen (inneren wie äußeren) wie auch nach der von denjenigen, die aufgrund von Kriegen und Krisen ihre Heimat verlassen mussten. Naheliegend, dass die nächste Schreibwerkstatt sich mit „Frieden“ befassen wird.

Fotos und Text: Dr. Kerstin Schimmel

GEMEINSAM… – Aus der Dunkelheit zum Licht

HAGIOS-FRIEDENSGESÄNGE zum Ersten Advent

In Rilkes Gedicht „Es gibt so wunderweiße Nächte“ heißt es am Ende: „Und in den Herzen, traumgemut, / Steigt ein kapellenloser Glaube, / Der leise seine Wunder tut“. An diesem Nachmittag und Abend voller Spiritualität, mit Texten und gesungenen Gebeten, haben wir uns in dunkler Zeit diesem Wunder genähert im gemeinsamen Bewusstsein: „In Gott bin ich geborgen“.

Fotos, Video und Text: Dr. Kerstin Schimmel

Autorenlesung: „Mondlabyrinth“

Der Hallenser Dichter André Schinkel im Gespräch mit Patrick Wilden

„Man könnte sagen, da, wo Schinkel ist, beginnt Literatur“, heißt es in der Kunst- und Literaturzeitschrift Ostragehege, was am 11. November eindrucksvoll im Landhaus Dresden bestätigt wurde.

Der in Eilenburg geborene und in Halle lebende Autor, Lektor, Redakteur und Herausgeber, der auch als Autorenpate und Workshopleiter an Schulen und Bibliotheken arbeitet, wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit der Dr. Manfred Jahrmarkt-Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung.

Moderiert von Patrick Wilden ging es auf Expedition zu den Flüssen, die den Autor treiben, den Spiegel des Mondes im Blick … und zu den Spiegeln der Liebe, die durch die Höhen und Tiefen jeder Zeit geht.

Exklusiv für diesen Leseabend wurde zudem ein Auszug aus seinen Rilke-Adaptionen vorgestellt, die auf den nächsten Gedichtband verweisen.

Wir sagen DANKE für diesen mitreißenden Abend!

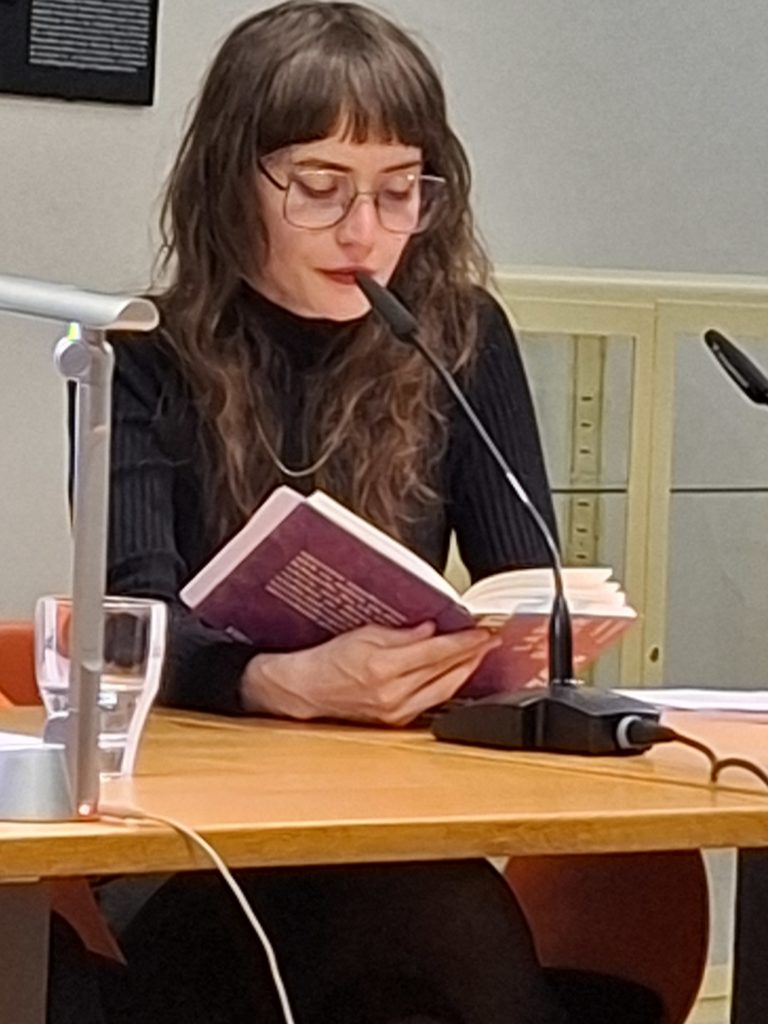

Lesung mit Jana Radičević

„gleich hier beim fluss / im schatten hoher pappelbäume / siedelte sich opas uropa an und baute ein haus“ – so beginnt Jana Radičevićs Langgedicht „zone des neutralen druckes“, das sie am 30. Oktober im Landhaus Dresden vorgestellt hat.

Ihr zentrales Motiv ist das Wasser, das die Vergangenheit ihrer Familie spiegelt, die seit Generationen im versumpften Flachland am Skutarisee in Montenegro lebt. Im selben Wasser spiegelt sich aber auch die Autorin selbst, die in diesen Reflexionen des Gestern eine Identität im Heute sucht: zutiefst poetisch und warmherzig.

Geboren 1997 in Podgorica, ist sie eine der wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen Dichtung in Montenegro, von der wir hoffentlich noch viel lesen und hören werden.

»amoretten in netzen«

Lesung und Gespräch mit der Autorin Lara Rüter am 1. Oktober im Landhaus

von Dr. Kerstin Schimmel

»Welche Dinge werden erzählt, ausgelassen oder variiert, vergessen und erfunden?«, fragt Lara Rüter, für die Schreiben und Forschen zusammengehören. 1990 in Hannover geboren, studierte sie Kulturwissenschaften in Hildesheim und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. 2020 erhielt sie den Caroline-Schlegel-Förderpreis für Essayistik, 2021 den Wolfgang-Weihrauch Förderpreis beim Literarischen März.

In geradezu magischem Leseduktus ließ Lara Rüter am 1. Oktober im Landhaus Amoretten flattern – ihr Ziel: Verlieben machen. Als Galionsfiguren der Liebe sind sie vielgestaltig: Zierde, Wagnis, Personifikation von Hoffnung. Zugleich bergen ihre Pfeile Gefahr durch Ablenkung, Täuschung, Manipulation. Im Spannungsfeld von Sehnsucht und Zerstörung bahnen sie Schneisen durch Wissen und Nichtwissen.

In einem Geflecht aus antiken Mythen, menschlicher Anatomie, Archäologie und Popkultur entfachten die Gedichte einen Sog, dem man sich nicht entziehen konnte, so dass ihr neues Buch „Affenliebe“, das im Frühjahr 2026 erscheint, schon jetzt sehnlich erwartet wird.

KUNST KLIMA WANDEL

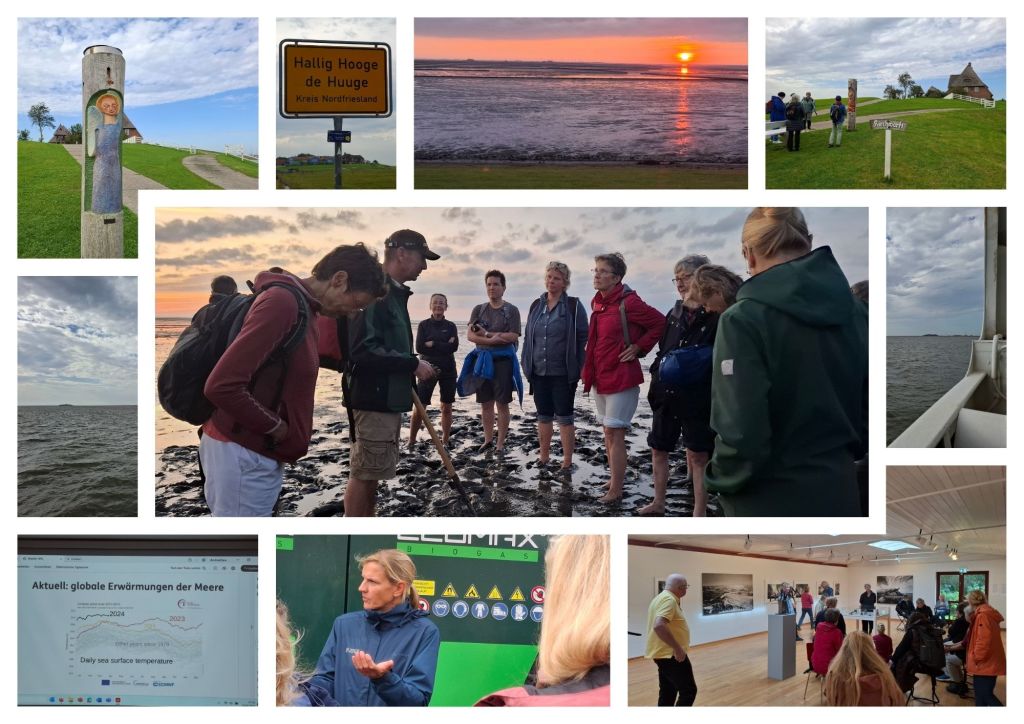

Wanderwerkstatt „Zwischen Himmel und Watt“

Das Wattenmeer liegt nicht gerade um die Ecke, wenn man aus Sachsen oder gar aus der Schweiz kommt. Und dennoch fand vom 18.-21. September genau dort eine viertägige Veranstaltung statt, organisiert von den Evangelischen Akademien Sachsen, Thüringen und der Nordkirche. Zur Wander- und Begegnungswerkstatt „Zwischen Himmel und Watt – Kunst Klima Wandel“, Teil des Modellprojekts Landwandel – Bewegung und Begegnung in ländlichen Räumen, luden die drei Studienleiterinnen Maike Lauther-Pohl (Ev. Akademie der Nordkirche), Dr. Kerstin Schimmel (Ev. Akademie Sachsen) sowie Dr. Sabine Zubarik (Ev. Akademie Thüringen) Teilnehmende aus ganz Deutschland und der Schweiz ein, um die Region zu erkunden und sich mit Menschen vor Ort zu den Themen Klimawandel, Kunst und Nachhaltigkeit auszutauschen.

Basisstation war das Christian Jensen Kolleg in Breklum – ein wunderbarer Ort, um Ruhe und Inspiration für Gedankenaustausch und inhaltliche Arbeit zu finden. So ging es am ersten Tag auch erst einmal um die Besonderheiten der Region: Was macht Nordfriesland aus, wie beeinflusst die Landschaft des Wattenmeers das Leben vor Ort, und wie kommt das evangelische Grundverständnis mit ins Spiel? Dazu führte Maike Lauther-Pool in das Thema ein. Am Abend lieferte Dr. Anna Luise Klafs, als Studienleiterin der Nordkirche zuständig für die Themen Kunst und Kirche, in ihrem Vortrag die Perspektive aus und auf die Kunst; unter anderem ging es um die Frage, ob insbesondere in Bezug auf Naturerfahrung und Klimawandel Künstler:innen einen pädagogischen Auftrag haben (müssen).

Die erste Exkursion führte über weites Marschland zum Unternehmens GP Joule, das erfolgreich für die Vision „100% erneuerbare Energien für alle“ einsteht. Jennifer Buchner führte die Gruppe über das Gelände und erklärte anschaulich das positive Zusammenspiel von landwirtschaftlichem Betrieb und Energiegewinnung.

Nach diesem Fokus auf Nachhaltigkeit war der Nachmittag dem Thema Kunst gewidmet: Im Zentrum für Nordische Kunst, Mikkelberg, konnte unter anderem die Ausstellung „Mythische Orte – Kirsten Klein und Steen Folmer Jensen, Fotografie und Skulptur“ besucht werden. Aber auch ein eigenes kleines Kunstobjekt fertigten die Teilnehmenden in einem Workshop unter Anleitung von Dr. Sabine Zubarik an; Impuls dafür war das Konzept des „glatten“ und des „gekerbten Raums“ (Gilles Deleuze / Felix Guattari) im Hinblick auf das Meer und dessen menschliche Kerbungen. Wenig erstaunlich, dass sich die Diskussion dabei vor allem um den „menschlichen Faktor“ drehte, um unsere persönliche Rolle und unsere Verantwortung im Umgang mit der Natur.

Am späten Nachmittag referierte Claus von Hoerschelmann vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein über das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer; insbesondere ging es um die Veränderung der Küstenlandschaft und der darin lebenden Arten im Zuge des Klimawandels, aber auch um Anpassungsmaßnahmen in den kommenden Jahren, wie etwa Deicherhöhungen, aber auch um die Frage, ob langfristig bestimmte Regionen nicht mehr kultiviert, sondern der Natur überlassen werden sollten.

Man kann sich der Nordseeküste intellektuell annähern wie man will, die körperliche Erfahrung des Watts mit Füßen und Händen ist auf jeden Fall intensiv. Pünktlich zu einem spektakulären Sonnenuntergang – die Ebbe bestimmte den Zeitpunkt in der Planung – fanden sich die Teilnehmenden im Watt ein und ließen sich von Wattführer Reiner Rehm in diese magische Welt mitnehmen – mit Blick auf die ebenso besondere Welt der Halligen.

Am nächsten Tag ging es auf die Hallig Hooge, auf der 100 Menschen auf zehn Warften leben, denn feste Deiche haben Halligen nicht.

Neben einer Schule gibt es auch eine Kirchwarft – ein wichtiger Ort nicht nur fürs Religiöse, sondern auch für das soziale und kulturelle Zusammenleben. Dort wird so einiges in ehrenamtlicher Arbeit gestemmt; „anders geht es gar nicht“, sagt Frau Tiemann vom Kirchenkreis, „jeder hat hier mehrere Posten“. In den Gemeinderäumen und ebenso in der Johanniskirche selbst ist viel Kunst ausgestellt, auch Historisches zur sturmflutreichen Halliggeschichte. Im Kontakt mit den Gemeindemitgliedern staunen die Tagungsteilnehmenden über den herzlichen und engagierten Empfang und die stoische Aussage, „wenn es Probleme gibt, werden wir sie gemeinsam lösen“.

Nach einem kleinen Spaziergang zur Hanswarft, die auch Hauptwarft ist, sprach Bürgermeister und Stationsleiter der Schutzstation Wattenmeer Michael Klisch im Nationalpark-Seminarhaus über das Leben auf der Hallig und deren Zukunft im Zeichen der sich verändernden Klimabedingungen.

Für einige Idyll, für andere als Wohnort unvorstellbar, lässt sich doch festhalten, dass auf einer Hallig der ländliche Raum par excellence gegeben ist; urbane Strukturen sind weit weg, doch globale Bezüge gibt es natürlich auch hier, nicht zuletzt wegen des Fährtourismus, der täglich zahlreiche Besucher:innen morgens an- und abends wieder wegspült.

Für eine umfassende thematische Diskussion und Auswertung blieb der Sonntagvormittag. Eine Tradition der Wander- und Begegnungswerkstätten ist das „Fundstück des Tages“, zu der Dr. Kerstin Schimmel einlud und bei der die Teilnehmenden aus jedem Veranstaltungstag eine für sie besondere Sache in die Runde mitbringen, sei es kleine, auf dem Weg gefundene Objekte, sei es ein Geräusch oder ein Bild. Neben den vielen informativen Inputs gesellen sich so auch die persönlichen Berührungspunkte zum Gesamtbild. In Kleingruppen wurden danach die Verflechtungen des inhaltlichen Dreiecks der Veranstaltung – Kunst, Klima und Wandel in Bezug auf das Wattenmeer – herausgearbeitet und Erkenntnisse formuliert.

Diese Veranstaltung wurde gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung.

Dr. Sabine Zubarik und Dr. Kerstin Schimmel

Repräsentanz, Emotionen, Offenheit

Akademiedirektor Stephan Bickhardt im Interview zu „Kirche im Wandel“

Im Interview mit Torsten Hilscher vom SONNTAG spricht Stephan Bickhardt über Aspekte, die im Rahmen eines Reformprozesses bedacht werden sollten. Wesentliche Punkte sind die Beibehaltung der Superintendentenämter, die Wertschätzung der Menschen, die Kirche leben, und die Arbeit mit den Jüngsten. Lesen Sie den Artikel hier.

EPD-Dokumentation zur 7. und 8. Friedensethischen Tagung de Evangelischen Akademien erschienen

Am 29. Oktober 2024 fand die Friedensethische Tagung der Evangelischen Akademien zu dem Thema „Wie enden Kriege?“ statt. Die darauffolgende Tagung am 19. März 2025 widmete sich der territorialen Integrität Georgiens und Armeniens. Die jeweiligen Tagungsbeiträge unserer Referentinnen und Refrenten können nun in einer EPD-Dokumentation nachgelesen werden.

Inhalt:

Prof. Jörg Hübner: Begrüßung

Dr. habil. Robert Żurek und Dr. Dariusz Bruncz zu „Das Friedensgutachten 2024 und die polnische Perspektive auf den russischen Angriffskrieg“

Dr. Michael Bartscher, Friederike Krippner und Dr. Marek Prawda zu „Wie funktionieren Verhandlungen und welche Voraussetzungen haben sie?“

Dr. Irine Beridze, Bischof Rolf Bareis und Mate Saralishvili zu „Die Situation in Georgien“

Dr. Gurgen Petrossion zu „Die Situation in Armenien“

Das Heft kann über den Verlag zum Preis von 5,40 Euro zzgl. Versand von 2,50 Euro bezogen werden.

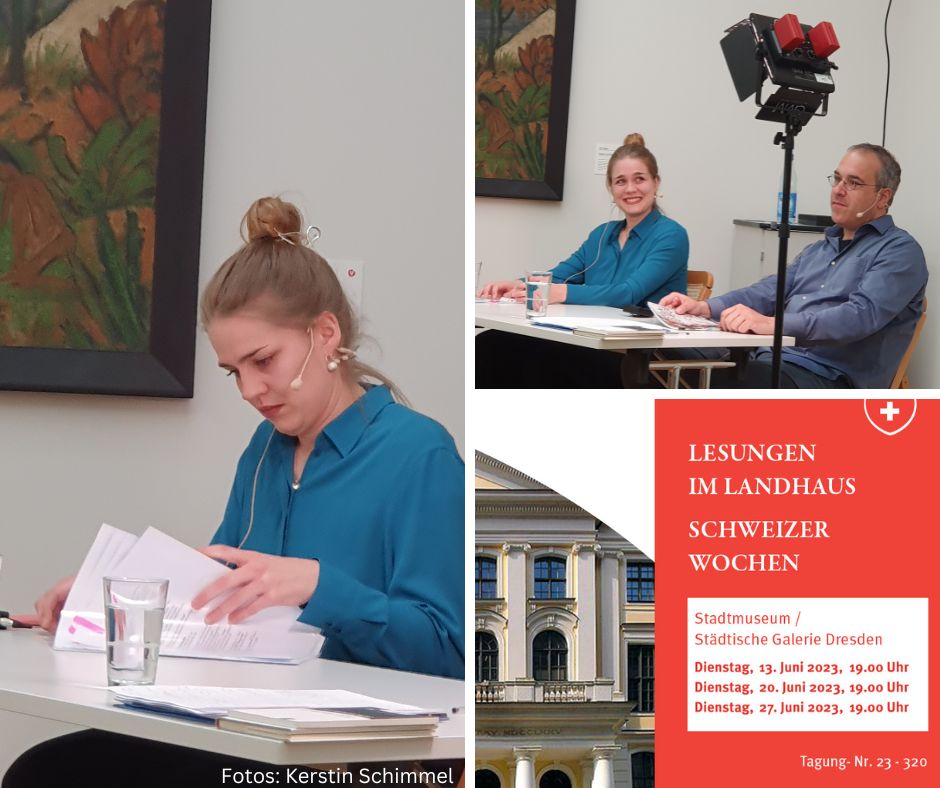

Autorinlesung mit Carmen-Francesca Banciu

In Lipova/Rumänien geboren, lebt Carmen-Francesca Banciu seit 1991 in Berlin, seit 1996 schreibt sie ihre Bücher auf Deutsch. Am 26. Juni hat sie im Landhaus (Stadtmuseum Dresden / Städtische Galerie Dresden) eine berührende wie nachdenklich stimmende Lesung aus „Mutters Tag“ und „Ilsebill salzt nach gestaltet; feinfühlig moderiert von Patrick Wilden. Tief taucht sie in ihrem Werk ein in die Komplexität menschlicher Beziehungen und stellt dabei grundlegende Fragen nach Zugehörigkeit, Liebe, Verlust und Vergebung – Familienbeziehungen im Kommunismus, Migration, Heimat und Identität sind ihre Themen, die sie mit großer poetischer Kraft zu Papier bringt.

Kooperation: Literarische Arena e.V., Museen der Stadt Dresden

Studienleiter Christian Kurzke in die Jury der Gemeinschaftsinitiative „Zukunftswege Ost“ der Stiftung „Bürger für Bürger“ berufen.

Die Gemeinschaftsinitiative zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements für Demokratie in Ostdeutschland entwickelt sich zu einem etablierten Akteur in der Begleitung und Unterstützung von Akteuren in diesem Handlungsfeld. Als Jury-Mitglied begleitet Studienleiter Christian Kurzke nunmehr die Verteilung der zur Verfügung stehenden Fördermittel. Für viele Engagierte ermöglichen die Mikrofonds überhaupt erst die Umsetzung ihrer Angebote.

HIER können Sie weitere Informationen zu den ´Zukunftswegen Ost` nachlesen.

Studienleiter Christian Kurzke als Diskutant zur Eigenständigen Jugendpolitik in Ostdeutschland

Die an die ´Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ` angegliederte ´Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik – jugendgerecht.de` hat im Rahmen des 18. Deutschen Jugendhilfetages 2025 in Leipzig eine Veranstaltung zur Jugendpolitik in Ostdeutschland umgesetzt. Im Fokus standen insbesondere die Entwicklungen und Umsetzungen der Eigenständigen Jugendpolitik. Studienleiter Christian Kurzke durfte die ´AG Eigenständige Jugendpolitik Sachsen` vertreten und skizzierte nachdrücklich die aktuellen jugendpolitischen Prozesse in Sachsen. Nun ist eine Zusammenfassung der Diskussion veröffentlicht.

HIER können Sie die Zusammenfassung der gesamten Veranstaltungen wie auch die Einordnungen von Studienleiter Christian Kurzke nachlesen.

HIER können Sie sich über die Arbeit und Intentionen der sächsischen AG sowie den Sachstand zur Eigenständigen Jugendpolitik in Sachsen informieren.

Foto: AGJ

Rückblick Gesprächsforum „Vom 17. Juni zur belarussischen Tragödie: Warum Geschichte uns zum Handeln verpflichtet“

Am 17. Juni 2025, dem Jahrestag des Volksaufstands in der DDR, kamen in der Evangelischen Hochschule Dresden DDR-Bürgerrechtler und Oppositionelle aus Belarus ins Gespräch. Zu Gast war auch die Journalistin Kseniya Lutskina, die im August vergangenen Jahres nach vier Jahren Haft in Belarus entlassen wurde. Lutskina, ehemalige Mitarbeiterin des Belarussischen Staatsfernsehens, war 2020 während der Massenproteste gegen Langzeitpräsident Lukaschenka verhaftet worden, bevor sie mit Kollegen einen alternativen Fernsehsender gründen konnte. Der offizielle Vorwurf: Steuerhinterziehung in besonders schwerem Ausmaß. „Sie hätten mir alles anhängen können“, sagte Kseniya Lutskina in Dresden über ihre Anklage.

Zu Beginn hätte das Gefängnispersonal sie wie jede andere Insassin behandelt: „Wichtig ist, man selbst zu bleiben, damit sie erkennen, dass wir Menschen sind. Keine Mörder und Verbrecher. Als Journalistin des Staatsfernsehens war ich ein Mensch aus dem System. Die Wärter hätten an meiner Stelle sein können.“ Sie vermutete, dass die große Zahl an politischen Häftlingen die belarussischen Gefängnisse verändern werde. Mit der Zeit hätten die Wärterinnen Mitgefühl gezeigt oder sich bei den Gefangenen entschuldigt. „Sie haben begonnen, selbst zu denken und verstanden, dass wir schuldlos in Haft sind.“ In Belarus herrsche Angst, und diese halte das Staatswesen zusammen. Sie appellierte, die Angst abzulegen und an den Zielen der Opposition für ein demokratisches Belarus festzuhalten. „Wenn wir jetzt aufhören, entwerten wir, was wir bereits geschafft haben“, so Lutskina.

Moderator Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen und DDR-Bürgerrechtler, fragte Lutskina, ob die Friedliche Revolution für die belarussische Opposition ein Vorbild sein könne. Lutskina erwiderte, dass sie überzeugt sei, dass sich die Menschen in Belarus einmal viel verzeihen müssten. Dafür sei es wichtig, die Friedliche Revolution in der DDR genau zu analysieren, um daraus zu lernen. Da die stalinistische Zeit in Belarus nicht aufgearbeitet worden sei, wiederhole sich nun die Geschichte.

Markus Meckel, DDR-Bürgerrechtler und letzter Außenminister der DDR, engagiert sich für die Demokratiebewegung in Belarus. Er war auch beteiligt daran, dass Kseniya Lutskina nach Deutschland ausreisen konnte. Seit wenigen Monaten lebt sie mit ihrem jugendlichen Sohn in Berlin. Meckel blickte auf die ersten Jahre Lukaschenkas als Präsident von Belarus zurück und stellte die Frage: „Wie geht man um mit einem Land, das immer autoritärer wird, wo aber die Zivilgesellschaft immer aktiver wird?“ Dass Europa sich damals entschieden hatte, zivilgesellschaftliche Initiativen zu fördern, bewertete er als richtig. „Wir können Demokratie nicht exportieren. Wir müssen demokratische Kräfte im Land unterstützen.“ Den Erfolg dieser Förderung habe man 2020 sehen können. „Es gibt eine starke Zivilgesellschaft in Belarus!“, so Meckel.

Die Historikerin Dr. Iryna Kashtalian, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte Buchenwald, ist 2021 nach Deutschland geflüchtet. Sie war bereits 1996, also kurz nach Aljaksandr Lukaschenkas Wahl, ins Visier des Systems geraten und verhaftet worden. Sie ordnete in Dresden die landesweiten Demonstrationen im Jahr 2021 in Belarus als herausragendes historisches Ereignis ein. Trotzdem sei die Zukunft von Belarus in einer zunehmend unstabilen Welt mehr als ungewiss. Sie fragte, ob es für Belarus angesichts des Handelns Russlands in der Ukraine überhaupt die Chance gegeben hätte, sich aus dem Griff Lukaschenkas und seines Unterstützers Putin zu befreien. Mit Blick auf den Jahrestag des Volksaufstands in der DDR sagte sie: „Für Deutschland gehört die Diktatur und Repression der Vergangenheit an. Für uns ist sie die Gegenwart.“

Ina Rumiantseva, die sich von Berlin aus für politische Gefangene in Belarus einsetzt, lenkte am Ende des Gesprächsforums den Blick darauf, wie den Menschen in Belarus aus dem Ausland geholfen werden könnte. Entscheidend sei, wie die Europäische Union sich gegenüber Belarus verhalte: „Ist Belarus ein Teil von Europa oder bereits abgeschrieben? Ich denke, derzeit wird es nicht mitgedacht.“ Rumiantseva hat mit Verbündeten ein Manifest initiiert, das von führenden Menschenrechtsorganisationen und ehemaligen Gefangenen unterschrieben wurde. Darin werden humanitäre Verhandlungen gefordert. Die EU solle sich nicht darauf beschränken, Lukaschenka zu verurteilen. Jeder Einzelne könne helfen, indem er Informationen über Belarus und die Menschenrechtsverletzungen im Land teile oder Abgeordnete darauf anspreche. So könne die große Politik von unten in Bewegung gebracht werden. Das unterstrich Kseniya Lutskina: „Je weniger man weiß, desto besser geht es dem System Lukaschenka.“

Akademiedirektor Bickhardt erinnerte zum Schluss daran, welche bedeutenden Schriften in Gefängnissen geschrieben wurden. Beispiele sind der Apostel Paulus, Dietrich Bonhoeffer oder Václav Havel. Auch Maxim Znak, der führende belarussische Oppositionelle, der weiterhin in einem Straflager festgehalten wird und zu dem seit vielen Monaten kein Kontakt besteht, hat in Haft das Buch „Zekamerone“ verfasst, das ins Deutsche übertragen wurde.

Seine Schwester Iryna Kozikava hat ihren Schmerz und die Erinnerungen an ihren Bruder in Kunstwerken verarbeitet, die noch bis zum 31. Juli 2025 in der Evangelischen Hochschule Dresden besichtigt werden können.

Mit dem Gesprächsforum am 17. Juni endete die dreiteilige Reihe über „Europas unsichtbare Gefangene“ in Belarus, die von der Evangelischen Akademie Sachsen und der Evangelischen Hochschule Dresden organisiert wurde. Nicht enden darf das Engagement für Menschen, die im Gefängnis sitzen, weil sie friedlich für ihre politischen Überzeugungen eingetreten sind. Mehr Informationen: https://razam.de/

Initiative für belarussische Gefangene vor

Fotos: Christel Vespermann und Iris Milde

Irina Scherbakowa beim Pauliner-Forum

Die Memorial-Gründerin Irina Scherbakowa hat beim Pauliner-Forum am 4. Juni in Leipzig einen Vortrag zum Thema „Kein falscher Frieden. Gedächtniskultur und die neue Dikatatur Russlands“ gehalten. Einen Bericht der Leipziger Volkszeitung über den Votragsabend können Sie hier lesen.

Michal Hvorecký über die aktuelle Kulturpolitik in der Slowakei

Wohl kaum ein slowakischer Literat ist im Ausland so bekannt wie Michal Hvorecký. Die ausgezeichneten Deutschkenntnisse des Autors von „Troll“, „Tod auf der Donau“ oder „Tahiti Utopia“ und seine Fähigkeit, die politischen Ereignisse in seinem Heimatland anschaulich zu erklären, machen ihn in den deutschsprachigen Ländern zu einem gefragten Gesprächspartner. Am 4. Juni 2025 berichtete er im Stadtmuseum Dresden darüber, wie drastisch sich die Kulturszene seit dem Antritt der Fico-Regierung verändert hat. Die systematische Schwächung der Kultur durch die rechtskonservative Kulturministerin Martina Šimkovičová, eine Anhängerin von Verschwörungstheorien, schwäche die Kultur im Land systematisch. Das kann durch Zahlen belegt werden. In 26 der 30 dem Kulturministerium direkt unterstellten Kulturinstitutionen sei die Leitung ausgetauscht worden. In der Regel durch Menschen ohne Erfahrung im Kulturbereich. Die Nationalgalerie stehe leer, weil geplante Ausstellungen aus politischen Gründen abgesagt wurden und ein Großteil der Belegschaft gekündigt hat. Andernorts wurden zahlreiche Mitarbeiter entlassen.

Die Regierung setzt auf „rein slowakische“ Kultur, was unverständlich ist, da gerade in der kleinen Slowakei, die erst 1993 ein eigener Staat wurde, die Einflüsse vieler Kulturen wie in einem Schmelztiegel zusammenkamen. „Kultur ist zu einem großen Thema geworden. Die breiten Massen verstehen, dass es um Grundsätzliches geht, das man nicht verlieren will“, so Hvorecký, der eine erstarkte Zivilgesellschaft in der Slowakei beobachtet. Durch Petitionen, Demonstrationen und kreative Formen, wie den Kulturstreik, wehren sich Tausende Menschen gegen einen einseitigen Kulturbegriff und die Schwächung der einst so breiten und aktiven Kulturszene in der Slowakei.

Am Ende las Hvorecký einen Auszug aus einem Manuskript über die Donau, an dem er gerade arbeitet. Der Abend wurde wissensreich moderiert von der Westlawistin und Übersetzerin Stefaie Bose.

In einem Artikel in der Sächsischen Zeitung berichtet Tomas Gärtner über den Abend. Sie können den Artikel hier lesen.

Ausstellung „Vergesst meinen Bruder nicht“ eröffnet!

Am Dienstag, den 21. Mai fand in der Evangelischen Hochschule Dresden die Vernissage zur Ausstellung von Iryna Kozikava statt. Sie ist die Schwester des bekannten Oppositionellen Maxim Znak, der in einem belarussischen Straflager inhaftiert ist und zu dem es seit über zwei Jahren keinen Kontakt mehr gibt.

Iryna Kozikava hat ihre Gefühle und was sie mit ihrem Bruder verbindet zu Papier gebracht.

Die Ausstellung wird ergänzt durch Auszüge aus dem Buch „Zekamerone“ von Maxim Znak. Unter manchen Bildern finden sich QR-Codes, die zu Liedern führen, die Maxim Znak gedichtet hat.

?Die Ausstellung kann noch bis zum 31. Juli besichtigt werden und ist werktags in der Zeit von 8 – 19 Uhr geöffnet.

?Ort: Evangelische Hochschule Dresden, Dürerstraße 25

© Iryna Kozikava

Kampagne „Wir sind Demokratiestärker*innen“

Nicht nur auf dem zurückliegenden 18. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig hat Studienleiter Christian Kurzke die Kampagne „Wir sind Demokratiestärker*innen“ unterstützt. Die Kampagne trägt Meinungen und Haltungen von Menschen zusammen, die sich für (junge) Menschen und Organisationen engagieren und Demokratie stärken. Letztlich geben alle der Demokratie ein Gesicht. Die hinter der Kampagne stehenden Initiativen gehören der GEMINI an. Dort sind viele Träger der politischen Jugendbildung zusammengeschlossen, die Evangelische Akademie Sachsen gehört auch dazu.

HIER können Sie mehr über die Kampagne, aber auch über GEMINI erfahren – oder sich selbst beteiligen.

© Ole Jantschek | Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung

Gemeinsam mehr bewegen

Neueröffnung der Jahnhalle in Meißen am 15. Mai 2025

130 Jahre nach ihrer Grundsteinlegung und jahrelanger denkmalgerechter Sanierung öffnete am 15. Mai 2025 die Jahnhalle in Meißen wieder ihre Türen. Mit viel Herzblut, unglaublichem ehrenamtlichem Engagement sowie der Unterstützung von Stiftenden, Spendenden und der Stadtgesellschaft wurde aus dem historischen Gebäude wieder ein lebendiger Ort für alle – ein inklusives, generationenübergreifendes Quartierszentrum, das Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringt. Im Mittelpunkt stehen Begegnung, Bewegung und Kreativität und die Menschen in Meißen. In ihrer Funktion als Mitglied des Kuratoriums der Bürgerstiftung Meißen war Studienleiterin Dr. Kerstin Schimmel als Vertreterin der Evangelischen Akademie Sachsen vor Ort.

Interview über die Wander- und Begegnungswerkstatt am Grünen Band

In einem Radiointerview berichtet Sabine Zubarik von der Evangelischen Akademie Thüringen über die Wander- und Begegnungswerkstatt entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die im Herbst 2024 stattgefunden hat. Die Werkstatt fand in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Sachsen statt. Im Gespräch spricht Sabine Zubarik über die tiefen Erfahrungen, die die Teilnehmer während der Veranstaltung machen konnten.

Das Interview können Sie hier hören.

Buchpremiere „Früher ist morgen“ mit Lutz Rathenow

Am Dienstag, 8. April stellte der ehemalige sächsische Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diaktatur Lutz Rathenow im Stadtmuseum Dresden (Landhaus) sein neues Buch „Früher ist morgen“ vor. Das Interesse an der Lesung war groß, durch die der Moderator und Mitgründer der Zeitschrift Ostragehege Axel Helbig als Moderator führte. Es war ein Abend, der nachdenklich stimmte, da auch die aktuelle gesellschaftspolitische Situation Thema des Gesprächs war.

Rückblick auf Friedensethischen Studientag der Akademien online

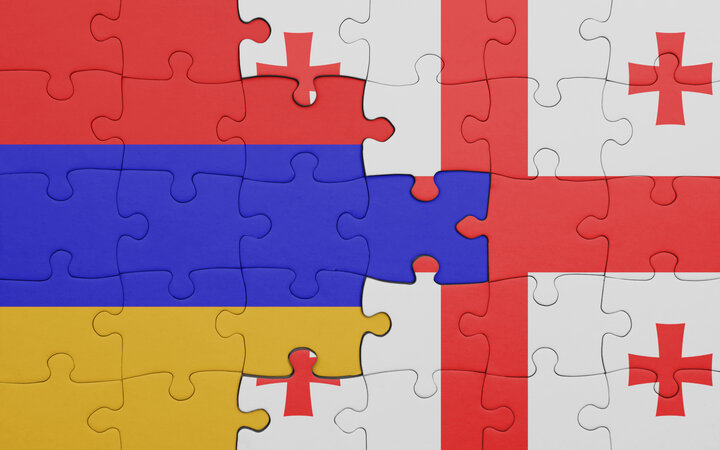

Der achte Friedensethische Studientag der Evangelischen Akademien richtete dieses Mal den Fokus auf Armenien und Georgien, zwei Länder, die beide um ihre territoiale Integrität ringen.

Einen Rückblick auf den Inhalt des Studientags können Sie hier nachlesen.

Beiträge des Studientages werden zeitnah online auf YouTube gestellt. Der nächste digitale Studientag der Evangelischen Akademien zur Friedensethik findet am 14. Mai um 16 Uhr statt. Thema: Belarus.

EPD-Dokumentation der Festveranstaltung 75 Jahre Evangelische Akademie Sachsen erschienen

Das Programm der Festveranstaltung zum 75. Jubiläum der Evangelischen Akademie Sachsen am 31. Oktober 2024 ist nun verschriftlicht in der Reihe EPD-Dokumentation erschienen. Enthalten sind:

75 Jahre Evangelische Akademie Sachsen

Festveranstaltung am 31. Oktober 2024 in der Dreikönigskirche, Dresden

► Predigt von Oberlandeskirchenrat Burkart Pilz

► Grußwort von Landesbischof Tobias Bilz

► Begrüßung durch Akademiedirektor Pfarrer Stephan Bickhardt

► Podiumsdiskussion »Wie Ökumene die Kirche der Zukunft stärkt« mit Dr. Beate Gilles und Dr. Stephan Schaede

► Grußwort von Akademiedirektorin Dr. Ulrike Irrgang (Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen)

Bonus:

»Freiheitsschock. Ohne Freiheit keinen Frieden«

► Diskussionsveranstaltung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig am 12. September 2024 mit dem Autor und Historiker Dr. Ilko-Sascha Kowalczuk

Das Heft können Sie kostenfrei bestellen unter akademie@evlks.de oder hier online lesen.

12 Monate – 12 starke Frauen

Unter dem Motto „C THE UNSEEN“ zeigt Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025 auf vielfältige Art und Weise wenig gesehene Seiten der Stadt und der sie umgebenden Region.

Unter dem Motto „FRAUEN MACHT“ zeigen wir jeden Monat eine starke Chemnitzerin im Videoportrait. Schauen Sie rein! Wir danken dem Sachsen-Fernsehen für die Erstellung der Videos!

Den Anfang macht die Künstlerin Lydia Thomas, deren Bilder Sie noch bis Mai im Klosterhof Meißen sehen können.

Dr. Steffi Lehmann ist Wissenschaftliche Leiterin des Lern- und Gedenkorts Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz:

Die Videos werden im Verbrauchermagazin DREHSCHEIBE Extra ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung erfolgt immer montags 18:30 Uhr im TV-Programm Sachsen Fernsehen oder im Livestream: https://www.sachsen-fernsehen.de/live/chemnitz/. Jederzeit ansehen können Sie sie in der Mediathek unter https://www.sachsen-fernsehen.de/sendung/drehscheibe-extra/.

Kooperation: Frauenarbeit der Ev.-Luth. Frauenarbeit Sachsens, Ev. Erwachsenenbildung Sachsen, TU Chemnitz, Ev. Forum Sachsen, Ev-Luth. Landeskirche Sachsens, Ev. Akademie Sachsen

Friedensehtische Tagungen nun auf Youtube nachsehbar

Die Friedensethischen Tagungen und Beiträge der Evangelischen Akademien können Sie in einer Youtube-Playlist gesammelt unter diesem Link nachschauen: Friedensehtische Tagungen auf Youtube

Verortungspapier Evangelische Akademien in Deutschland erschienen

Die Dachorganisation der Evangelischen Akademien sind „Die Evangelischen Akademien in Deutschland“. Kürzlich haben die Akademien ein Verortungspapier verabschiedet, das die Rolle der Evangelischen Akademien in der Gesellschaft und ihre Aufgaben näher beschreibt. Das Papier können Sie hier lesen:

Verortungspapier Evangelische Akademien

Pfarrer Udo Hahn, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing und Vorsitzender der Evangelischen Akademien in Deutschland e. V. (EAD), hat dem Evangelischen Pressedienst ein Interview zum neu erschienenen Verortungspapier gegeben. Sie können es hier nachlesen.

Gesegnete Weihnachten

Liebe Freundinnen und Freunde der Akademie,

der Blick fällt auf den Weihnachtsbaum in der Dreikönigkirche Dresden, Sitz der Evangelischen Akademie Sachsen. Über dem Baum steht das Licht im Bogen des Altars, des versehrten Altars, dem die Zerstörungen nicht wegrenoviert wurden. Das Licht Gottes aus dem All, die Sonne auf dem Sandstein des Altars. Der eine Stern, der Stern von Bethlehem weist den Weg. Die Krippen werden aufgebaut in den Häusern und das Christuskind wird hineingelegt.

Dieser unserer Welt ist Weisung zu wünschen für eine klare Linie: Schutzbedürftige werden nicht verletzt. Ich wünsche mir eine Welt, die sich unterstellt, mit erhobenem Haupt, unterstellt dem Willen Gottes: kein Mensch ist ohne Recht und darf beschädigt werden. Weihnachten 2024 führt drastische Spuren von Belastung mit sich. Seelen sind berührt und verletzt, Menschen werden angegriffen bis zum Tod. Die öffentliche und demokratische Ordnung droht zerschlagen zu werden. Christenmenschen stehen in einem Verhältnis des Bittens zur Welt, weil die Bitte dem Mitmenschen erlaubt zu antworten. Dem Schutzbedürftigen soll Raum gegeben werden. Wir bitten.

„Denn uns ist ein Kind geboren.“ (Jesaja 9,5) Dieser Einspruch, dieses UNS ist die heilsame Vereinnahmung Gottes für den Menschen. Sprich die eine Sprache des Menschengeschlechts. Gott widmet sich ungeteilt seinen stotternden Geschöpfen. Wir Frauen und Männer, die das Akademieschiff rudern, schauen dankbar auf ein Jahr, in dem es immer wieder gelang, Menschen beieinander zu halten. Viele von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, waren dabei. Wir danken Ihnen für Ihre Beiträge, Ihr Verständnis und Ihre Fragen.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Kuratorium und vom Team der Akademie und dem Wunsch für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein Jahr neuer Hoffnung!

Ihr Stephan Bickhardt, Akademiedirektor und Domprediger, und Dr. Gesine Märtens, Vorsitzende des Kuratoriums

Studienleiter Christian Kurzke zum Stellvertretenden Beiratsvorsitzenden gewählt

Der Beirat der Sächsischen Jugendstiftung hat sich am gestrigen Abend für die 6. Legislatur konstituiert. Als vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt berufene „Sachkundige Person“ hat damit auch Studienleiter Christian Kurzke seine Beiratstätigkeit aufgenommen. Im weiteren Sitzungsverlauf wurde Kurzke zum Stellvertretenden Beiratsvorsitzenden gewählt.

Christian Lehnerts essayistischer Werkzyklus.

Unser Werkstatttag am Buß- und Bettag (20.11.2024) mit Christian Lehnert, Dr. Ulrike Irrgang, Burkart Pilz, Uwe Kolbe und Stephan Bickhardt.

Artikel über den Werkstatttag in den Dresdner Neuesten Nachrichten:

Ringen um Sprache für das Fremde

Mit einem Werkstatt-Tag zu Christian Lehnerts vier Buch-Essays betreten drei Akademien Neuland in der Zusammenarbeit.

Den Apostel Paulus, die Elemente des Gottesdienstes, Engel sowie die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, lässt uns Christian Lehnert neu entdecken – in vier Büchern, 2013 bei Suhrkamp erschienen das erste, das jüngste 2023. Das Ungewöhnliche an ihnen: Sie bewegen sich zwischen christlicher Religion und Literatur. Der Dichter und evangelische Pfarrer, 1969 in Dresden geboren, unternimmt erhellende Tiefenschürfungen im griechischen Urtext, begibt sich aber aus der Theologie heraus in die Poesie. Außerdem bringt er sich selbst mit seinen Erfahrungen ein. Als „Mischung aus erzählendem Essay und essayistischer Prosa“ bezeichnet er diese Texte. „Anders als ein Exeget, der Distanz sucht, suche ich Resonanz.“

Einer, der derart gekonnt in normalerweise getrennten Disziplinen unterwegs ist, schien der Evangelischen Akademie Sachsen und der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, die inzwischen einen Zusammenschluss ausloten, bestens geeignet, erstmals in einer Dreierkonstellation mit der Sächsischen Akademie der Künste zu kooperieren. Deren Veranstaltungsraum war beim Werkstatt-Tag zu diesen Essays fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit solch ernormem Interesse für diesen Versuch der Grenzüberschreitung hatten die Organisatoren nicht gerechnet.

Schon eine solche Werkschau ist selten. Besonders an ihr war zudem die Methode: Andere reagierten mit ausgearbeiteten Kommentaren auf Lehnerts Texte, in Resonanz, auch Widerspruch.

„Korinthische Brocken“. Auf diesen ersten Essay antwortete Ulrike Irrgang. Lehnert, der, kirchenfern aufgewachsen, erst mit 15 zum Glauben fand, nähert sich darin mit dieser seiner Brucherfahrung der des Paulus (um 10 bis 64). Jenes jüdischen Christenverfolgers Saul, den eine ungeheure Christuserscheinung zu Boden warf, für Tage erblinden ließ und sein Leben umkrempelte. Aufs Tiefste von diesem auferstandenen Gottessohn ergriffen, dem er unter den Lebenden nie begegnet war, wurde er zum wichtigsten Verbreiter des Christentums.

Lehnert, dem das merkwürdig unperfekte Griechisch der Briefe dieses Apostels auffiel, erkennt einen unsicher Tastenden in ihm. Alles andere als der Systematiker, für den viele Theologen ihn halten. „Auf den Trümmern seiner Existenz stehend, ringt er um Sprache, darum, das Unfassliche zu fassen“, erklärte der Dichter. „Das ist ein hoch experimenteller Text.“ In seinem Buch heißt es: „Paulus, der Stotterer im Geist, sucht nach Worten.“

„Ich lese das als inspirierendes Experiment, an die Ursprungsdynamiken des Christentums heranzukommen“, sagte Ulrike Irrgang, Direktorin der Katholischen Akademie. Wobei sie fremdele mit Paulus, wie sie bekannte. Dessen Konzentration auf den Kreuzestod lasse Christi Wirken außen vor. Lehnert habe ihn ihr dennoch nähergebracht. Als einen, der seine Existenz darin sehe, Brief und Sendung zu sein. Als jemand, der eine neue Sprache fand. Und der darin Anwesenheit und gleichzeitige Abwesenheit Gottes fasste. „In dieser Grundspannung steht auch Kirche.“

Theologie sieht Christian Lehnert der Kunst näher als der Philosophie. Auch das Fragmentarische sei der Kunst gemäßer, pflichtete ihm Bernd Heise bei, Direktor des Leohnhardi-Museums.

„Der Gott in einer Nuß“. Dieser zweite Essay ist Lehnerts am meisten gelesenes Buch, nach vier Auflagen wird es mittlerweile als Taschenbuch verkauft. Es verbindet das Ausleuchten von Tiefenschichten des Gottesdienstes mit Episoden, Begegnungen eines Pfarrers im Dorf.

Burkart Pilz, als Oberlandeskirchenrat Bildungsdezernent der lutherischen Landeskirche, entdeckt Schmerzpunkte und Anfragen in diesem Buch. Ihm seien Gefahren deutlich geworden, denen seine kleiner werdende Kirche ausgesetzt ist. Was ihn am meisten beschäftigt: das Ringen um Verständlichkeit. Das Irritierende Gottes dürfe man zwar nicht eindimensional vereinfachen. „Doch Kommunikation sucht Anschlusspunkte an das Leben der Menschen.“ Ebenso hat Burkart Pilz das gemeinschaftliche Erleben der Liturgie im Blick. „Ich bin nie ganz nur ich und allein im Gottesdienstraum.“

Betrachter erst einmal zu befremden – dies täten auch Maler mit ihren Bildern, warf Bernd Heise ein, der eifrig Gegenakzente zum Übergewicht der Wortmeldungen von Theologen setzte. Menschen, die etwas ratlos in einer Ausstellung stünden, sage er manchmal: „Der Künstler hat sich solche Mühe gegeben damit, meinst du, du kannst das so wegkonsumieren?“ Also: Verständnis wecken – ja. „Aber das Kunstwerk dabei nicht ärmer machen.“

Lehnert dankte ihm für diese Bemerkungen. Denn Ähnliches beobachte er in der Religion: Sie unter dem Stichwort der „Beheimatung“ allzu sehr in eindeutige Verständlichkeit aufzulösen. „Wir setzen uns zu wenig der Fremdheit dieses Gottes aus.“

„Ins Innere hinaus“. Dieser Essay über Engel ziele in genau diese Richtung, so Lehnert. Er stelle die Frage nach religiöser Erfahrung. „Wie kann man Fremdes erfahren ohne dass sich dessen Fremdheit auflöst?“

Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie, beeindruckt, wie die Poetologie des Lyrikers auch seine Essays bestimmt. „Hier stiftet Sprache Neuland.“ Auch Nachbarn mit ihren Träumen würdige Lehnert als Gestalten, die auf Gott hinweisen.

„Das Haus und das Lamm“. Dieses vierte Buch kreise um die Frage: Was heißt zu wohnen, zu Hause zu sein? Und um die Denkfigur, dass Altes zerstört werden muss, damit Neues entstehen kann.

Welch großen Raum Naturbetrachtung, „Nature Writing“ darin einnimmt, ist dem Dichter Uwe Kolbe aufgefallen. Lehnert, dieser „paradoxe Wortkupferstecher“, zwinge einen, genau hinzusehen. Am Ende stehe ein großes Nein zum Tod. „Dieses Buch erkämpft sich den Glauben, der es zugleich trägt.“

Erst am Ende war das fünfstündige, hoch konzentrierte Langstreckengespräch damit bei einer für Christian Lehnert zentralen Betrachtungsweise angelangt. „Diesen Sinn des Lebens kann ich nur glauben“, erklärte er. „Benennen kann ich ihn nicht.“

Quellenangabe: Dresdner Neueste Nachrichten vom 29.11.2024, Seite 13, Autor: Tomas Gärtner

75 Jahre Evangelische Akademie Sachsen

Ein Rückblick

Am Reformationstag 2024 beging die Evangelische Akademie Sachsen ihr 75-jähriges Jubiläum. Bereits vor 14 Uhr kamen die ersten Gäste. Im Foyer der Dreikönigskirche im Erdgeschoss wurde bei Kaffee, Tee und Reformationsbrötchen geplauscht zu den Klängen der Santur, einem persischen Instrument.

Um 15 Uhr startete der Festgottesdienst. Akademiedirektor Pfarrer Stephan Bickhardt skizzierte in seiner Begrüßung kurz die wesentlichen Veränderungen, die die Akademie in ihrer Geschichte durchlaufen hat. Ansonsten stand der Tag ganz im Zeichen der Zukunft und der Gründung einer gemeinsamen Akademie mit der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, deren mögliche Entstehung derzeit von der Landeskirche und dem Bistum geprüft wird. Oberlandeskirchenrat Burkart Pilz äußerte in seiner Predigt: „Wir können hier im Osten nur gemeinsam die Gottesfrage wachhalten! Wenn es gelingt, könnte eine gemeinsame Akademie ein Motor sein.“ Das sagte er nicht nur mit Blick auf die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, sondern auf die gesamtdeutsche Situation der beiden großen Kirchen.

Auf dem sich anschließenden Podium im großen Saal der Dreikönigskirche saßen denn auch Dr. Beate Gilles, Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, und Dr. Stephan Schaede, Vizepräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland. „Wie Ökumene die Zukunft der Kirche stärkt“ war das Thema der Diskussion, die Dr. Gesine Märtens (Staatssekretärin Sächsisches Ministerium der Justiz und Kuratoriumsvorsitzende der Ev. Akademie Sachsen) und Prof. Dr. habil Silke Geithner (Rektorin Evangelische Hochschule Dresden und stellv. Kuratoriumsvorsitzende der Ev. Akademie Sachsen) wissensreich moderierten. Dr. Schaede wies darauf hin, dass es keine „Notstandsökumene“ brauche, sondern „produktive mutige Inseln des Gelingens“. Dr. Beate Gilles erinnerte: „Wir haben noch kein tragfähiges Konzept einer ökumenischen Trägerschaft“, aber plädierte dafür, genau dies zu finden.

Landesbischof Tobias Bilz zeigte sich in seinem Grußwort optimistisch, dass die Frage der Trägerschaft geklärt werden kann. Er würdigte die Arbeit der Akademie als ein Tätigsein zwischen Realität und Hoffnung. Dr. Urike Irrgang, Direktorin der Katholischen Akademie des Bistums-Dresden Meißen, schenkte der Akademie eine Luftaufnahme des SachsenSofas und verband dies mit der Botschaft: Es sei wichtig, auch immer wieder die Vogelperspektive auf das eigene Tun einzunehmen.

Der Rest des Abends gehörte dem gemeinsamen Essen und Gesprächen. Rund 200 Menschen durften wir an diesem Tag in der Dreikönigskirche begrüßen. Wir danken allen Gästen, allen Referenten, allen Mitwirkenden am Programm, dem Haus der Kirche für die Vorbereitung der Räume und die ausgezeichnete Beköstigung und an das Ensemble Klänge der Hoffnung für die stimmungsvolle Begleitung!

Einen detailierten Rückblick können Sie auf der Webseite der Landeskirche lesen.

Pressestimmen:

Filmabend „Wo ist Gott?“

Am 29.11.2024 wurde in der Jugendkirche Dresden der Film „Wo ist Gott?“ der Regisseurin Sandra Gold gezeigt. Vier Protagonisten – eine christliche Nonne, ein Suffilehrer, ein Jude und eine Zenlehrerin – gaben persönliche Einblicke in ihre Gedanken über Glauben und erzählten, wie sie zum Glauben gefunden haben und welche Erkenntnisse sie auf diesem Weg gewonnen haben. Diese Gedanken wurden mit ästhetischen und meditativen Naturaufnahmen illustriert. Im Gespräch im Anschluss entspann sich eine Diskussion über die Frage des Filmtitels: Wo ist denn nun Gott und hat der Film diese Frage tatsächlich beantwortet? Regisseurin Sandra Gold warb dafür, Gott im eigenen Innerern zu suchen, mit sich selbst wieder besser verbunden zu sein. Einer der Protagonisten nutzte dafür das Bild eines kleinen Herzens im Herzen, zu dem es vorzudringen gilt. Den knapp vierzig Zuschauern, darunter Christen, Muslime, Buddhisten, nahmen viele tiefschürfende Gedanken mit nach Hause, über die es sich noch lange nachzudenken lohnt. Mehr zum Film finden Sie hier.

Für die Fotos danken wir dem Fotografen Peter Zuber: https://www.instagram.com/peter_zuber_stadtdokumentation/ und https://peter-zuber.jimdofree.com/

HAGIOS-FRIEDENSKONZERT zum Mitsingen mit Helge Burggrabe in der Dreikönigskirche am 27. Oktober 2024.

© Video von Sandra Kirsten

„Sagen, was weh tut“

Im Herbst 1994 wurde die Dresdner Zeitschrift OSTRAGEHEGE gegründet, deren erste Titelblätter noch „Das Große Gehege“ von C. D. Friedrich zierte. In 30 Jahren hat sich die Zeitschrift im deutschsprachigen Bereich zu einem einzigartigen Raum für literarische und künstlerische Positionen entwickelt.

Kunst erwächst aus Widerspruch und Zweifel. In vielen Texten und Interviews zeigt sich, wie Autoren oder Künstler um ihre Stimme kämpfen – gegen äußere Widerstände wie Mehrheitsmeinungen, Autoritäten und sprachliche Regulierungen, und gegen innere Widerstände und Zweifel. Autorinnen, deren Schreiben von Mehrsprachigkeit und Exil geprägt ist, Schriftsteller mit dissidentischer Erfahrung, wache Geister und kritische DenkerInnen scheuem sich nicht zu „Sagen, was weh tut“, denn dies ist nicht nur die Überschrift eines der unzähligen abgedruckten Interviews, sondern ein Bekenntnis.

Zum 30-jährigen Bestehen der Dresdner Zeitschrift OSTRAGEHEGE lasen am 22. Oktober: Jaynn-Ann Igel, Jan Kuhlbrodt, Dieter Krause, Ulf Großmann, Róža Domašcyna, Andreas Reimann, Birgitt Kreipe, Thomas Böhme, Gregor Kunz, Tereza Semotamová, Car-Christian Elze, Iryna Fingerova, Mátyás Dunajcsik und Marcel Beyer.

Fotos: © Richard Stratenschulte und Sandra Kirsten

Rückblick auf die Wander- und Begegnungswerkstatt „GrenzenLos“ vom 26. – 29. September 2024

Entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze schlängelt sich das sogenannte Grüne Band, ein fast 1.400 km langer Geländestreifen, der an die Ost-West-Teilung bis 1989 erinnert. Das Grüne Band ist nicht nur das erste gesamtdeutsche Naturschutzprojekt nach der Wiedervereinigung, es ist auch lebendiges Zeugnis politischer Geschichte, die bis heute in die Gemeinden und Landschaften hineinwirkt. Das Los der Grenzerfahrung wie auch das Loswerden von Grenzen haben wir vor Ort im thüringischen Eichsfeld, mit Basisstation im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf, durch Museumsbesuche, Gespräche und Wanderungen gemeinsam in Erinnerung gerufen und auch über Grenzen heute diskutiert. Einen ausführlichen Reisebericht finden Sie HIER.

© Foto von Rebecca Robinson/EAT

Buchpremiere „Freiheitsschock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk

Am 12. September 2024 wurde Ilko-Sascha Kowalczuks Buch „Freiheitsschock. Eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute“ vorgestellt, das bereits die dritte Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste in der Kategorie Sachbuch steht.

Das Interesse an der Lesung mit Gespräch war so groß, dass der Saal des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig die vielen wartenden Menschen nicht fassen konnte. Ilko-Sascha Kowalczuk beeindruckte mit einer tiefgehenden Analyse und neuen Perspektiven auf Vergangenheit und Gegenwart in Ostdeutschland.

Die Veranstaltung können Sie auf unserem Yotube-Kanal in voller Länge nachschauen: hier klicken.

Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V. statt.

„Wer ist die Mehrheit? Das SachsenSofa nach der Landtagswahl“ in Pirna

In den historischen Gemäuern des Komplex45 in Pirna fand am 12. September 2024 ein SachsenSofa statt, auf dem der Ausgang der Landtagswahl besprochen wurde. Mit den Sofagästen Constanze Geiert (Hochschule Meißen), Alexander Moritz (Deutschlandradio) und Friedemann Brause (Landeszentrale für politische Bildung) diskutierte ein sehr aktives Publikum.

Impressionen der Studienreise: Mähren/Morava – Kulturelle Kostbarkeiten eines europäischen Kernlandes 30. August – 05. September 2024

Besuch des Paulaner Kloster Vranov und der Städte Austerlitz/Slavkov u Brno, Telč/Teltsch und Trebič/Trebitsch

Besuch der Städte Olmütz/Olomouc, Kremsier/Kroměříč und Mikulov/Nikolsburg

Nach der Landtagswahl

Bischöfe: „Hinter den Prozentsätzen stehen Hoffnungen von Menschen. Hoffnungen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden“

Zum Ausgang der Landtagswahl in Sachsen am 1. September 2024 haben der Landesbischof der ev.-luth. Landeskirche Sachsen Tobias Bilz und der Bischof des Bistums Dresden-Meißen Heinrich Timmerevers folgende Erklärung herausgegeben:

„Gestern haben Wahlen zum Sächsischen Landtag stattgefunden. Die Wahlbeteiligung war außerordentlich hoch. Das zeigt das große Interesse an politischer Mitbestimmung und gesellschaftlicher Gestaltung. Die Wahlberechtigten haben mit ihrer Stimme Verantwortung für die Gestaltung unserer Gesellschaft im Rahmen demokratischer Strukturen wahrgenommen. Hinter den Prozentsätzen stehen Hoffnungen von Menschen. Hoffnungen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden.

Der neu gewählte Landtag ist mit seinen sieben Parteien so bunt wie nie zuvor. Auch wenn die Ränder stärker geworden sind, spiegelt er die Vielfalt der sächsischen Gesellschaft wider. Daher kann keine Partei allein für sich den Bürgerwillen in Anspruch nehmen. Deshalb brauchen die Abgeordneten neben einer klaren Haltung auch eine hohe Gesprächs- und Kompromissbereitschaft. Wir freuen uns, dass auch im neuen sächsischen Landtag viele Christinnen und Christen mit ihrem Mandat politische Verantwortung übernehmen werden.

Als Bischöfe werben wir für einen neuen Umgang miteinander. Sowohl in der Politik als auch in der Zivilgesellschaft ermutigen wir dazu, sich selbst einzubringen, unterschiedliche Positionen auszuhalten und konstruktive Lösungen zu suchen. Wenn Menschen Verantwortung für ein Gemeinwesen übernehmen und für viele entscheiden, verdienen sie Respekt. Wir Kirchen werden die sächsische Politik im Gebet und mit unseren Möglichkeiten unterstützen.

Gleichzeitig erneuern wir unseren Appell, Menschenfeindlichkeit sowie extremistischem und nationalistischem Gedankengut keinen Platz in unserem Land zu geben. Aus unserer Sicht muss der Geist der Nächstenliebe, der Schutz der Menschenwürde und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts die Richtschnur sein.“

„Sachsen ist nicht verloren“

Akademiedirektor Stephan Bickhardt im Interview mit Publik-Forum

Zuhören, diskutieren, vor Ort sein: Akademiedirektor Stephan Bickhardt ist mit dem „SachsenSofa“ durch den Freistaat gezogen. Er sagt im Interview: „Die demokratischen Kräfte haben eine Chance.

Das Interview können Sie hier nachlesen.

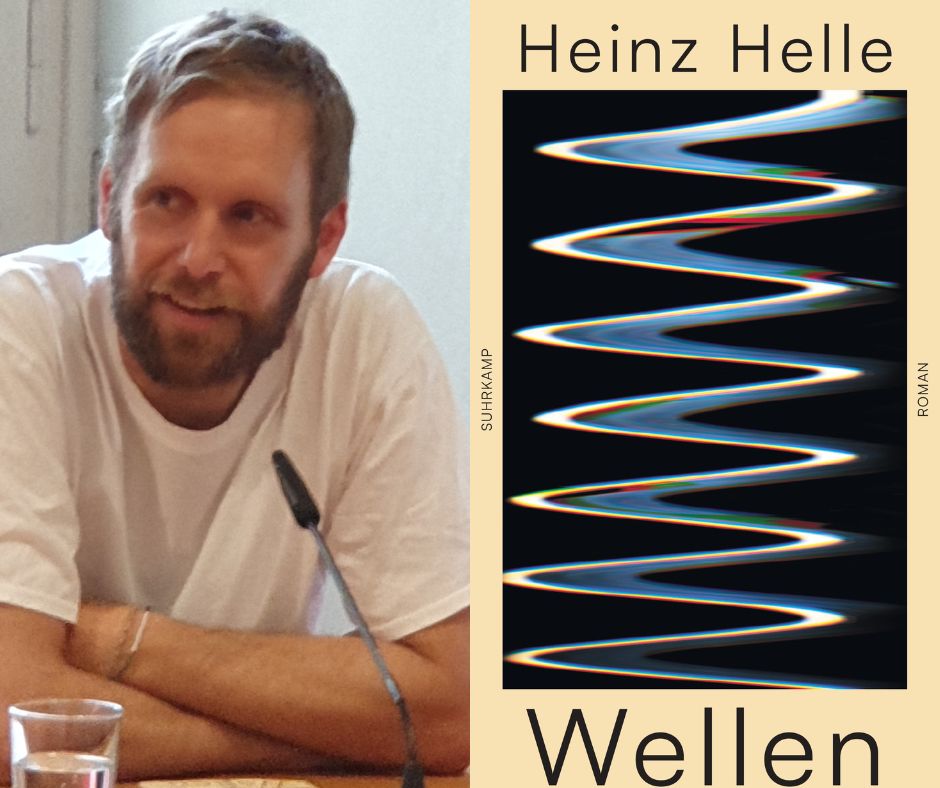

„Für mich ist Text vor allem Klang“

Lesung mit Michael Fehr im Stadtmuseum Dresden

Am 25. Juni 2024 las Michael Fehr aus seinem neuen Buch „Hotel der Zuversicht“ [Luzern 2022]. Darin schildert er das Abstruse, als wäre es das Normalste von der Welt, bis man sich fragt, ob es das nicht vielleicht auch ist.

Er lässt Bilder glühen und Wörter wie in einem Kaleidoskop miteinander tanzen. Dann wird an diesem Abend im Stadtmuseum Dresden der Text zum Blues, reißt alle und alles mit und erfüllt, was Michael Fehr einmal in einem Interview gesagt hat: „Für mich ist jeder Text vor allem Klang“ – bei den Besuchern und Besucherinnen wird dieser noch lange nachschwingen.

Stadt, Land, …Kirche.

Neue Ausgabe von „Evangelisch in Sachsen“ mit der Akademie

Die neueste Folge von Evangelisch in Sachsen beschäftigt sich mit Kirche in der Stadt und auf dem Land. Iris Milde, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Akademie Sachsen, spricht über persönliche Erfahrungen und die Arbeit der Akademie.

Sie können die Folge hier nachsehen.

In guter Verfasung

Warum starke Institutionen keine Diktatur der Eliten sind

Direktor*innen der Evangelischen Akademien in Ostdeutschland mit Wissenschaftlerinnen, Medienvertretern und Theologen

Trotz zahlreicher Skandale durch antidemokratische und verfassungsfeindliche Aktivitäten auf kommunaler, nationaler und europäischer Ebene scheinen die selbsternannten Alternativen, wie auch immer sie heißen, für viele Menschen immer noch wählbar. In schwierigen Zeiten gibt es ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle und einfachen Antworten. Das zeigt sich in der oftmals irrationalen Zustimmung zu autoritären und institutionsfeindlichen Bewegungen und Parteien. Irrational ist diese Zustimmung deshalb, weil die Ziele dieser Bewegungen und Parteien in der Regel auch ganz direkt den Interessen derjenigen widersprechen, die ihnen das Vertrauen schenken.

Christoph Maier, Direktor der Evangelischen Akademie in Wittenberg, mahnt allerdings auch zur Gelassenheit und hebt hervor, dass sich jetzt zeigen werde, „dass wir starke Institutionen haben und sprichwörtlich in guter Verfassung sind. Freiheit und Mitbestimmung durch starke Repräsentanz, das sind die Werte, die sich durchsetzen werden und darauf können wir ganz unaufgeregt vertrauen. Vertrauen können wir in das Grundprinzip der Subsidiarität und vertrauen können wir auf den zwanglosen Zwang des guten Arguments. Dazu wird es von der Zivilgesellschaft zweierlei brauchen – auch nach der Wahl: Geduld und Beharrlichkeit.“

Daran müsse man immer wieder erinnern und dem eigenen Bedürfnis nach zu starker Kontrolle widerstehen. Starke Institutionen bedeuteten eben nicht notwendigerweise mehr Kontrolle und mehr Bürokratie. Hier gelte es, das rechte Maß zu finden und zu halten. Jörg Herrmann, Direktor der Evangelischen Akademie in Norddeutschland, erinnert an die wichtige Funktion der europäischen Institutionen: „Wir brauchen Europa in diesen Krisenzeiten mehr denn je. Damit die Demokratie stark bleibt und alles für den Frieden getan wird. Damit es mit dem Klimaschutz vorangeht und mehr soziale Gerechtigkeit verwirklicht wird.“ Dafür können am Wochenende in Deutschland erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren stimmen. In der gesamten EU sind mehr als 400 Millionen Bürgerinnen und Bürger in 27 Staaten zur Wahl aufgerufen. „Jede Stimme zählt. Sie kann Europa barmherziger machen. Jede Stimme für eine demokratische Partei ist ein Schritt auf dem Weg hin zu einem Europa der Bürgerinnen und Bürger, in dem das gemeinsame Haus eines Tages wichtiger ist als nationale Interessen,“ führt Jörg Herrmann aus und fordert: „Gehen wir die Demokratie verteidigen, mit einem langen Atem und Vertrauen in ihre Möglichkeiten, Gutes für alle hervorzubringen. Verhindern wir, dass Europa weiter nach rechts rückt!“

Im Wahljahr 2024 debattieren die Direktoren und die Direktorin der Evangelischen Akademien in Ostdeutschland monatlich in einem Fachgespräch mit Wissenschaftlerinnen, Medienvertretern und Theologen über den Umgang mit antidemokratischen gesellschaftlichen Tendenzen. Die Essenz dieser Gespräche veröffentlichen die Akademien als gemeinsame Stellungnahmen zur Demokratie.

Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen

Dr. Jörg Herrmann, Direktor der Evangelischen Akademie der Nordkirche

Dr. Sebastian Kranich, Direktor der Evangelischen Akademie Thüringen

Dr. Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin

Christoph Maier, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt

Komische Vögel – Vom Lachen in der Literatur (3.-5. Mai 2024)

Ein „intellektuelles Feuerwerk“ (Dr. Kerstin Schimmel) haben die drei Referentinnen der Tagung Komische Vögel abgebrannt und für eine intensive und lustvolle Tagung gesorgt. Hier in paar visuelle Eindrücke.

„Jeder Mensch mit freiem Willen…“ am 22.4.2024

Eindrücke von der sehr beeindruckenden Studienabend über die Gefängnisbriefe des belarussischen Oppositionellen Maxim Znak. Anwesend waren unter anderen seine Schwester und das Gesicht der belarussischen Opposition in Deutschland Ina Rumiantseva.

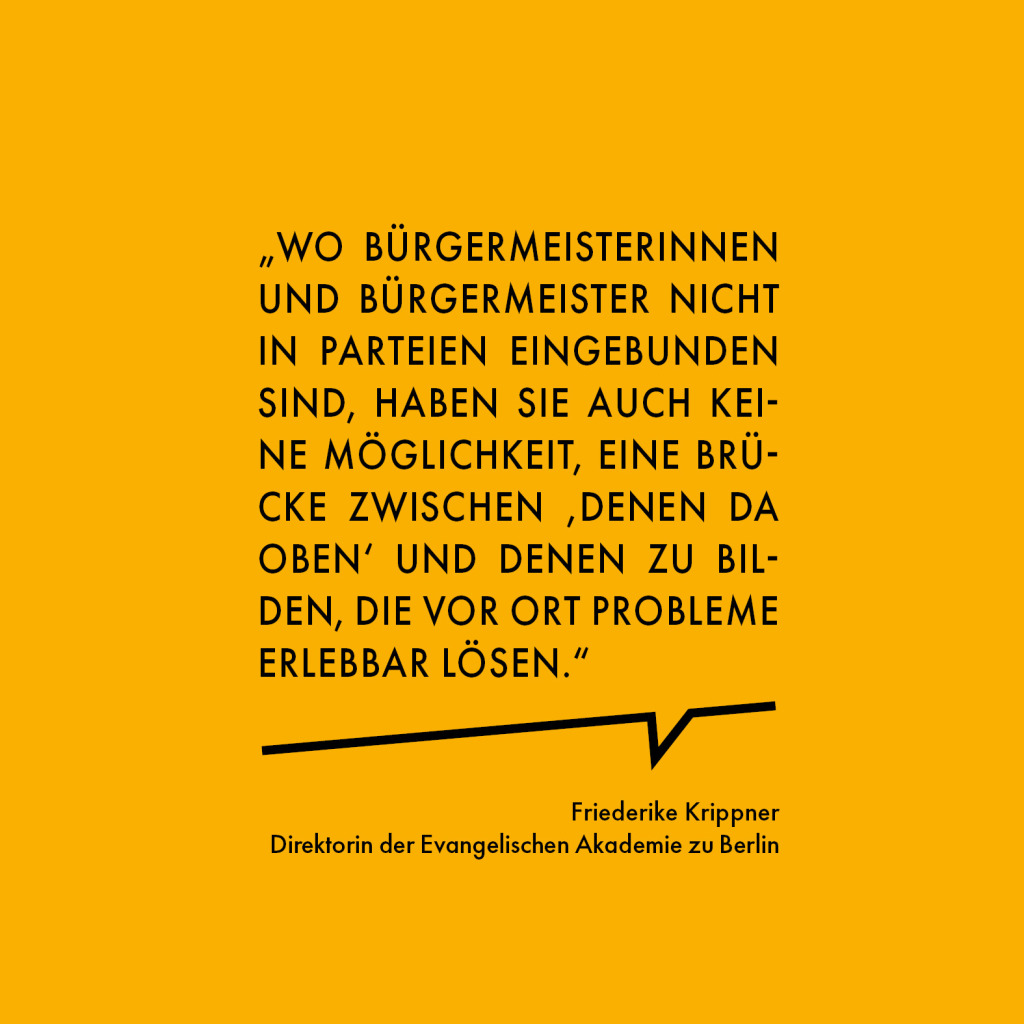

Warum wir weiterhin Parteien brauchen – Parteiendistanz als Bedrohung parlamentarischer Demokratie

Drittes Fachgespräch der Direktoren der Evangelischen Akademien in Ostdeutschland mit Wissenschaftlerinnen, Medienvertretern und Theologen

Wie lässt sich Erfahrungen der Distanz zur parlamentarischen Demokratie entgegenwirken? Was kann man der auch medial hoch wirksamen Erzählung von einer gesellschaftlichen Spaltung insbesondere im Osten Deutschlands entgegensetzen? Darüber haben die Direktoren der ostdeutschen Evangelischen Akademien in ihrem dritten Fachgespräch zur Demokratie im Wahljahr 2024 mit Fachleuten diskutiert.

„Wir wissen einerseits aus Umfragen, dass es im Osten sehr hohe Zustimmungswerte zur Demokratie als Staatsform gibt“, sagte Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin. „Andererseits ist die Unzufriedenheit mit der gelebten parlamentarischen Demokratie höher als im Westen Deutschland. Das macht es einer ihrem Wesen nach antidemokratischen Partei wie der AfD besonders leicht, Zustimmung zu erhalten: Sie inszeniert sich als Gegenprogramm zu den demokratischen Parteien.“

Eine weitere Herausforderung bestehe in einer historisch erklärbaren Distanz im Osten zu politischen Parteien an sich. Vor allem auf kommunaler Ebene werde das deutlich, wo sehr viele parteilose Menschen die Geschicke von Kommunen lenkten, so Krippner: „Dieses Phänomen ist Symptom wie auch Katalysator einer gewissen Distanz zur parlamentarischen Parteiendemokratie. Das ist ambivalent. Denn so hervorragend die Arbeit vor Ort oft auch ist: Wo Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht in Parteien eingebunden sind, haben sie auch keine Möglichkeit, eine Brücke zwischen ‚denen da oben‘ und denen zu bilden, die vor Ort Probleme erlebbar lösen.“

Christoph Maier, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, betonte, dass es im Osten sehr starke und positive Erfahrungen mit gelebter Demokratie gebe. Er erinnerte etwa an die demokratischen Bewegungen, die einst die Friedliche Revolution von 1989 ermöglichten. Dieser positive Erfahrungsraum sei gleichermaßen Herausforderung wie Chance: „Wenn wir über die Stärkung der Demokratie sprechen, müssen wir in Betracht ziehen, dass Menschen damit sehr Unterschiedliches verbinden: Reden wir über die Idee einer Straßendemokratie mit Protest und Demonstrationen? Geht es um basisdemokratische Beteiligungsmöglichkeiten zur Gestaltung unserer unmittelbaren gesellschaftlichen Umgebung? Oder sprechen wir über das langfristige Engagement in einer demokratischen Partei?“

Möglicherweise müsse man angesichts schrumpfender Parteien viel stärker als bisher darüber nachdenken, wie sich Demokratie jenseits des Parteienspektrums praktizieren lasse – etwa durch Formate wie Bürgerräte oder runde Tische. Dies könne die Vorteile der parlamentarischen Demokratie aber nur ergänzen und nicht ersetzen. Daher müsse zugleich das Vertrauen in die parlamentarischen Parteiendemokratie gestärkt werden. Dies sei Aufgabe nicht nur der Politik, sondern auch zivilgesellschaftlicher Kräfte, so Maier: „Aufgabe beider großen Kirchen und insbesondere ihrer Akademien ist in der derzeitigen Situation unbedingt, das Zutrauen in die parlamentarische Demokratie zu stärken oder neu aufzubauen. Dazu gehört, auch schwierige politische Debatten zu ermöglichen, kirchliche Räume zu öffnen und mit Veranstaltungen in die Fläche zu gehen.“

Im Wahljahr 2024 debattieren die Direktoren der Evangelischen Akademien in Ostdeutschland monatlich in einem Fachgespräch mit Wissenschaftlerinnen, Medienvertretern und Theologen über den Umgang mit rechtsradikalen Parteien. Die Essenz dieser Gespräche veröffentlichen die Akademien als gemeinsame Stellungnahmen zur Demokratie.

Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen, Dr. Jörg Herrmann, Direktor der Evangelischen Akademie der Nordkirche, Dr. Sebastian Kranich, Direktor der Evangelischen Akademie Thüringen, Dr. Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin, Christoph Maier, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt

Buch über den Kreuzweg von Elly-Viola Nahmmacher in der Kirche Großstädteln erschienen

Aus dem Studientag im April 2023 in der Kirche Großstädteln, an dem die Tochter der Künstlerin und der Nachlassverwalter teilgenommen haben, ist dieses Buch hervorgegangen. Darin werden die einzelnen Stationen des Kreuzwegs in der Kirche Markkleeberg-Großstädteln beschrieben und besprochen.

Das Buch kann zum Unkostenpreis von 10 Euro in der Evangelischen Akademie Sachsen erworben werden. Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail an: akademie@evlks.de.

Ostpost

Studienleiter Christian Kurzke hat eigene chrismon Kolumne

Wir freuen uns sehr, dass unser Studienleiter für den Bereich Jugend Christian Kurzke nun eine eigene chrismon-Kolumne hat.

Sie trägt den passenden Namen „Ostpost“, erscheint monatlich und kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://chrismon.de/kolumnen/ostpost

Dort finden Sie auch die aktuelle Folge.

Christian Kurzke berichtet in seiner Kolumne von scheinbar kleinen Begebenheiten, die jedoch Ausdruck größerer Trends sind. Besondere Aufmerksamkeit widmet er den politischen Stimmungen in Sachsen im Superwahljahr 2024.

Keine Folge verpassen! Ostpost kann man abonnieren: https://chrismon.de/kolumnen/abonnieren

Bistum und Landeskirche prüfen Gründung einer gemeinsamen Akademie

DRESDEN – Die beiden großen christlichen Kirchen in Sachsen – die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und das katholische Bistum Dresden-Meißen – planen in der Bildungsarbeit künftig eine enge Zusammenarbeit. Derzeit wird geprüft, ob mit Beginn des Jahres 2026 eine gemeinsame Akademie in Sachsen etabliert werden kann. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich mit einer ökumenisch verantworteten Akademiearbeit beschäftigen und mögliche Modelle vorlegen soll.

Mit ihrem Schritt leisten die beiden Kirchen gemeinsame Pionierarbeit. Eine ökumenische Akademie auf Bistums- und Landeskirchenebene gibt es bislang in ganz Deutschland noch nicht.

Die Presseerklärung der Landeskirche lesen Sie hier.

Studienleiter Christian Kurzke in den Projektbeirat „PEPe“ an der Evangelischen Hochschule Dresden berufen

Pflegediensthelferkurse als Einstieg in das Pflegestudium – „PEPe“. In diesem Projekt werden Schüler und junge Männer in der Berufsorientierungsphase durch Pflegediensthelferkurse und unterrichtsergänzende Schülerlabore in einem geschlechtshomogenen Lernumfeld zum Reflektieren ihrer eigenen geschlechtsbezogenen Stereotype in Bezug auf den Pflegeberuf angeregt und an das Berufsfeld herangeführt. Der Beruf als Pflegefachfrau/Pflegefachmann [eine genderneutrale Berufsbezeichnung wird erst 2024 ermöglicht] wird nach wie vor mit Weiblichkeit und Frau-Sein assoziiert. Junge Männer, die sich für den Beruf interessieren bzw. ihn ergreifen möchten, sind von Geschlechterstereotypen und homophoben Vorurteilen betroffen. Gleichzeitig wird der Beruf mit positiven Aspekten verbunden, die ihn auch für junge Männer attraktiv machen. Mit dem Projekt wollen sollen Barrieren, die einen Einstieg männlicher Jugendlicher in das Pflegestudium erschweren, abgebaut werden. Die Resultate aus dem Projekt werden hochschulweit in die Verankerung eines geschlechtersensiblen Ansatzes in der Lehre einfließen. Als Anreiz zur Teilnahme am Programm dient die Möglichkeit, den Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren und ein Zertifikat als Pflegediensthelfer zu erlangen.

Das Projekt steckt noch in seinen Anfängen. Informationen werden HIER nachzulesen sein.

„#VonWegenAnders – Thesen für eine Jugendpolitik in Ostdeutschland“

Im Heft „Jugendarbeit vor Ort Einfluss verschaffen“ der „deutsche jugend – Zeitschrift für Jugendarbeit“ hat Studienleiter Christian Kurzke die „#VonWegenAnders – Thesen für eine Jugendpolitik in Ostdeutschland“ beschrieben und in aktuelle Prozesse eingeordnet. Der Text entstand zeitlich nach dem Bekanntwerden von geplanten Kürzungen in der Kinder- und Jugendhilfe im Bundeshaushalt 2023 und vor der Rücknahme der Kürzungsvorhaben.

© Titelbild deutsche jugend 2_2024

Aus urheberrechtlichen Gründen verweisen wir auf die entsprechende Internetseite des herausgebenden Verlags, um HIER den Aufsatz nachlesen zu können.

Die Thesen zum Nachlesen und das dazugehörige Projekt finden Sie HIER.

Dialog oder klare Kante?

Stellungnahmen zur Demokratie im Superwahljahr 2024

Zweites Fachgespräch der Direktorinnen und Direktoren der Evangelischen Akademien in Ostdeutschland mit Wissenschaftlerinnen, Medienvertretern und Theologen

Im Wahljahr 2024 debattieren die Evangelischen Akademien in Ostdeutschland monatlich in einem Fachgespräch mit Wissenschaftlerinnen, Medienvertretern und Theologen über den Umgang mit rechtsradikalen Parteien. Im März stand das Treffen unter dem Titel „Dialog oder klare Kante“. Dr. Friederike Krippner, Direktorin der Evangelischen Akademie zu Berlin formulierte angesichts der Agenda dieser Parteien, insbesondere der AfD: „Viele Menschen sagen, mit der AfD müsse man reden wie mit anderen Parteien und sie etwa zu Podien einladen, weil sie eine demokratisch gewählte Partei sei. Aber: Die AfD nutzt den demokratisch verfassten Staat in der Absicht, ihn Schritt für Schritt abzuschaffen. Ein Blick in die Geschichte oder in Nachbarländer zeigt: Diese Gefahr für die Demokratie ist real.“

Gerade darum müssten demokratische Kräfte nun um Sachthemen streiten, ergänzte Krippner: „Um unserer Zukunft willen sollten Unterschiede im Blick auf die Einstellungen der Menschen wahrgenommen und angesprochen werden. Aufreibende Dialoge müssen wir führen und nicht vermeiden.“

Angesichts dessen komme dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk insbesondere eine Informations- und Nachfrageaufgabe zu, so die Direktorinnen und Direktoren der Akademien: Was Menschen bewegt, umtreibt oder wütend macht, sollte unabhängig berichtet werden. Problemanzeigen der Bürgerinnen und Bürger müssten ernst genommen werden, Haltungen zum menschlichen Umgang miteinander gilt es aufzuspüren. Bezüglich der umstrittenen Migrationspolitik dürfe kein verzerrtes Bild entstehen. Denn vielfach seien bereits adäquate Lösungen entwickelt worden. Dazu sagte Dr. Sebastian Kranich, Direktor der Evangelischen Akademie Thüringen: „Es ist Kalkül der extremen Rechten, eine schlechte Grundstimmung herbeizureden und zu forcieren. Krisenerzählungen werden angeboten, wo andere längst an Lösungen arbeiten. Da hilft nur Farbe bekennen, Haltung zeigen und mit Argumenten anknüpfen.“

In dem Gespräch wurde deutlich, dass Tabubrüche, Überwältigungs- und Einschüchterungsversuche abgewehrt werden müssen. Für die kirchliche Praxis bedeutet das, AfD-Funktionärinnen und -Funktionäre dürfen keine Vertreter in kirchlichen Gremien sein; ihnen eine Bühne zu geben verbietet sich von selbst. Es ist empfehlenswert, in diesem Zusammenhang klar zwischen solchen Funktionären und ihren Wählerinnen und Wählern zu unterscheiden. Auf die Konsequenzen einer Wahlentscheidung für die AfD kann sinnvollerweise argumentativ hingewiesen werden. Hier sollte dem geduldigen Einzelgespräch viel mehr zugetraut werden als bisher.

Dazu sagte Akademiedirektorin Krippner: „Das Gespräch zu suchen mit dem einzelnen Menschen, den ich kenne, lohnt immer. Beziehung ist stärker als Propaganda. Aber das Gespräch im öffentlichen Rahmen mit AfD-Funktionären lehne ich mittlerweile ab. Wir erleben, wie das öffentliche Gespräch durch Missachtung aller Regeln des Diskurses für Propaganda missbraucht wird. Anschließend inszeniert man sich dann noch als Opfer, dessen freie Meinungsäußerung unterdrückt wird.“

Es bleibe ein grundlegender christlicher Impuls, immer wieder auf Einzelne zuzugehen. Dies dürfe aber nicht verwechselt werden mit mangelnder Abgrenzung gegenüber Organisationen und ihren Programmen, Parolen und führenden Personen, wenn diese die Würde jedes Einzelnen nicht respektieren und das Grundgesetz missachten.

Der Thüringer Akademiedirektor Kranich macht aufmerksam: „Manches Mal verstecken sich rechtsnational gesinnte Menschen hinter Positionen, die sie konservativ nennen, und versuchen das breite Spektrum von Demokratinnen und Demokraten aus der Mitte der Gesellschaft zu ihrer Gesinnung hinzuführen. Von denselben Rechtsnationalen können konservative Positionen als gestrig und die eigenen demgegenüber als fortschrittlich bezeichnet werden. Der christliche Prüfstein sollte immer der Schutz des Menschen und seiner Persönlichkeit bleiben. Wenn es um die kommenden Wahlentscheidungen geht, sind Christinnen und Christen aufgefordert, auf diesen Prüfstein hinzuweisen.“

Die Akademiedirektoren sind sich einig: Drohender Rechtsstaatsabbau kann nur verhindert werden, wenn sich Demokratinnen und Demokraten, Christinnen und Christen dagegen wehren. Menschen mit demokratiefeindlichen Einstellungen dürfen nicht die Macht übernehmen.

Zum Hintergrund: Im Superwahljahr 2024 kommen die Direktoren und die Direktorin der Evangelischen Akademien in Ostdeutschland – namentlich der Evangelischen Akademie Thüringen, der Evangelischen Akademie zu Berlin, der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und der Evangelischen Akademie Sachsen – monatlich zusammen, um über den Umgang mit rechtsextremen Parteien zu debattieren. Jedes Treffen steht unter einem speziellen Thema, zu dem Wissenschaftlerinnen, Journalisten und Theologen als Impulsgeberinnen und Fachberater geladen werden.

Artikel dazu in der Sächsischen Zeitung

Ricarda Lang: „Hoffnung ist kein naiver Ansatz, sondern die Überzeugung, dass wir als Gesellschaft die Instrumente haben, Herausforderungen zu stemmen.“

Während die Freien Sachsen und ihre Anhänger laut hupend durch Glashütte zogen, wurde am Abend des 8. Februar 2024 im Nomos-Forum offen und lösungsorientiert diskutiert. Etwa 140 Menschen waren der Einladung zum SachsenSofa mit dem Titel „Weites Herz, begrenzte Möglichkeiten? Das SachsenSofa zu Integration und Migration“ gefolgt. Auf dem in den Sachsenfarben bespannten Möbelstück diskutierten

- Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,

- Geert Mackenroth, sächsischer Ausländerbeauftragter und Landtagsabgeordneter der CDU,

- Claudia Nikol, Leiterin der ABC-Tische für Migrantinnen und Migranten in Dresden.

Ricarda Lang forderte eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen und den Abbau von Bürokratie. Außerdem sollten Arbeitsverbote fallen: „Wer arbeiten will, soll es tun und vom Schutzsuchenden zum Steuerzahler werden.“ Wer kein Recht habe zu bleiben, müsse zügig wieder ausreisen.